2016年03月09日

久方ぶりの鎌倉

久しぶりに訪れた鎌倉。

その日は朝から曇天であり、今にも雨が落ちてきそうな空。

ここ数年、土日と言えば少年野球に掛かりきりで、このような時間を過ごせるのは久方ぶり。

己の本来の面目としては、詫び寂を感じ、歴史を辿ることを旨として生きておりますので、このような機会は”心”をリセットする良い時間だ。

圏央道も茅ヶ崎まで延び、車の旅も意外とストレスなくてよいものです。

とは言え、日帰りの日程でありましたので、いろいろ廻るにも時間的制約がございます。

7時半に仲間達と合流し、富士を出発。

まずは、道すがら通りかかった「円覚寺」に立ち寄る。

円覚寺は数回訪れておりますが、北鎌倉の駅を降りるとそこが円覚寺・・・

駅の風情と同化して、得も忘られぬ風景です。

円覚寺の寺名の由来は、建立の際、大乗経典の「円覚経」が出土したことからだそうです。

正式名称『大方広円覚修多羅了義経』仏教の中国で撰述された経典の一つで、「大円覚心」を得るための方法を説くものですが、その真偽の程は不明らしいですね。

次は、車で移動して杉本寺へ向かう。

近くに、最大500円と言うパーキングを発見し、そこに車を止めこの周辺エリアを散策する事にしました。

まずは、杉本寺。

ここは、鎌倉幕府が成立する遥か以前、行基の開山と言われる鎌倉最古の寺院であり、聖武天皇の后、光明皇后の寄進により本堂が建立されてという歴史も有る。

本堂の茅葺も詫び寂を感じえる素敵な場所・・・そして、中には歴史有る仏像が配置されており、本尊の十一面観音三体は得も知れぬ佇まいをみせる。

※本堂内は、写真撮影不可

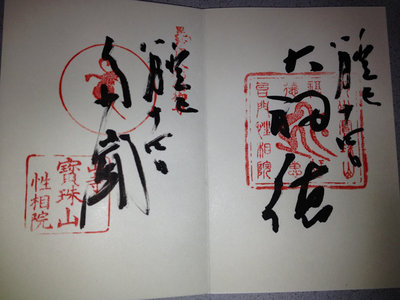

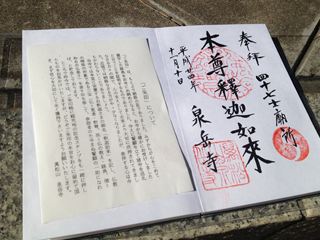

ここでは、御詠歌の御朱印をいただく。

「頼みある しるべなりけり 杉本の 誓ひは末の 世にもかはらじ」

「信心の心さえあれば、観音さまが末永く見守ってくれている」という意味であるそうな・・・ありがたや。

さて、次は近くにある報国寺へ徒歩にて移動。

以下、引用です。

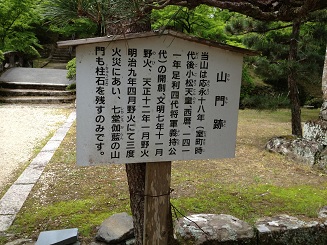

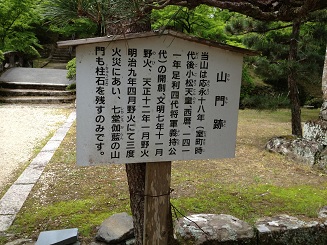

「この寺は、臨済宗建長寺派の禅宗寺院。淨妙寺中興の足利貞氏の父・家時(足利尊氏の祖父)が開基。夢想国師の兄弟子・天岸慧広(仏乗禅師)の開山で建武元年(1334)の創建。永享の乱(1439年に起きた足利持氏の室町幕府将軍・足利義教への反乱)で関東公方・足利持氏は敗退し、永安寺で自刃した時、その長子・義久もこの寺に入って自刃した悲劇の寺である」

ここは、竹林で有名ですが、今回は入らずじまい。抹茶の提供ができないと言う理由で浄妙寺にてお茶をすることに。

そして、鎌倉五山にも列せられる浄妙寺に向かう。

こちらも、コピペですいません。

「淨妙寺は臨済宗建長寺派の古刹。鎌倉五山の第五位で、文治四年(1188)に、源頼朝の忠臣で豪勇であった足利義兼が開創し,始めは極楽寺と称した。開山は退耕行勇と伝えられる。行勇は、はじめ真言密教を学んだが栄西の門下に入り臨済禅を修めた。源頼朝や政子、実朝も帰依した高僧である。足利尊氏の父・貞氏が中興開基で墓地に貞氏の墓と伝えられる宝篋印塔がある。本尊は釈迦如来で、境内は国の指定史跡となっている。」

こちらでは、仲間がお茶を飲みたいと言う話でまとまり、禅の庭を眺めて抹茶か、少し登った境内内にある、石窯ガーデンテラスにするかの選択で後者に決定。

http://www.ishigama.info/

生憎の雨が落ちてきましたが、屋根の有るテラス席で似合わぬ親父たちがお洒落なケーキとカフェを堪能しました。

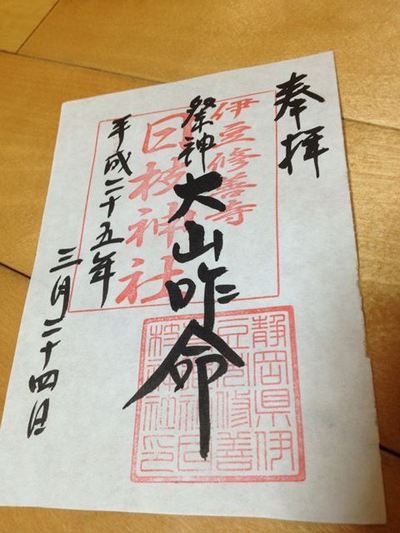

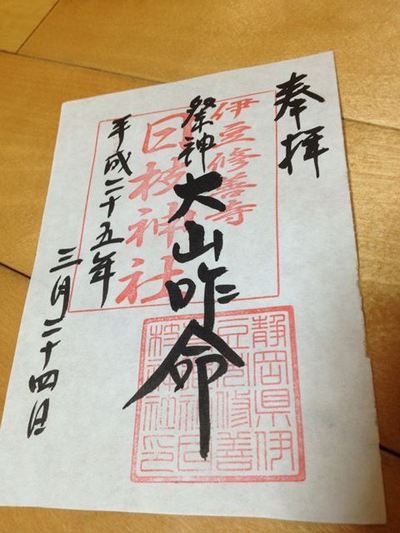

そして、帰りに御朱印をいただく。

そして、次は鎌倉駅方面へ向かい、この旅の目的の一つである、名刀「正宗」の歴史を継ぐ「正宗工芸」へと向かう。

http://www.sword-masamune.com/

国宝にも指定される日本刀の代名詞ともいわれる正宗ですが、正宗から二十四代目の子孫に当たる人物が、正宗工芸製作所を営み、刀剣・包丁・ハサミ・小刀等を制作していると言う事で、楽しみにしておりました。

店はこじんまりとして、決して洒落た感じでないけれど、店内には何ゆえか中国人が溢れていた。聞くところによると一度製品を購入すると、殆どが一生物になるため、リピーターがおらんのだとか・・・それ故に、観光客であるある彼らの購買行動はありがたいそうであります・・・

そんな、自分はそこにて「池坊の鋏を購入」悦に浸っていると、連れの2名も購入する事に(笑)これで、今後の華道にも力が入ります。

そうこうしてる内に昼飯の時間。先ほどのカフェでケーキはかじったものの、やはり満ち足らず・・小町通りを少し入ったところにある、カレー屋キャラウェイに立ち寄る。

それぞれ注文をしたのですが、仰天したのはその御飯の量の多さ。

普通盛りで450g なり。 大盛りだとなんと!1.4キロ(笑)アラフィフの私には普通盛りでも多いくらいです。

さて、次に目指すは長谷寺。

以下、またまたコピペ

「この寺は、鎌倉時代以前からある古寺です。天平8年(736)の創建と言われ、坂東33ヵ所観音霊場の四番札所であり、本尊の十一面観音は高さ9.18mあり木造では日本一と言われています。この像は大和の長谷寺の観音様と同じ楠の一木造りで、立ち姿が美しい。康永元年(1342)に足利尊氏が金箔を施し,明徳3年(1392)には足利義満が光背を造って納めたといわれる。」

いろいろ調べては見ましたが、実際のところ残存する資料が少なく良くわからないようです。

しかし、個々の庭には様々な花が咲いております。

この長谷でお土産として買ったのが、”クルミッ子” おっさん的には良く知らんジャンルでしたが、家族をはじめうまいうまいと食べてくれました。

さて、そしてその後は極楽寺へ・・・

ここは駐車場がなく、入り口の適当なところに車を止めて散策。

境内の撮影が不可でありましたので、写真は入り口のみ

度々のコピペすいません。

「この寺は、鎌倉唯一の真言律宗の寺。建立したのは、北条義時の三男・重時。重時は、執権を補佐する連署まで務めた人ですが、政冶に執着することなく、出家してその邸に極楽浄土の姿を現そうとして大寺建立を思い立ち、正元元年(1259)に造営を始めた。ところが工事半ばの弘長元年(1261)に重時は亡くなった。その子・長時と業時が父の志を継いで完成させた。

忍性が招かれて開山となった最盛期は七堂伽藍を備え、大小49の支院があった。忍性はこの広大な境内に、慈善救済の大事業を営んだ。施楽院・悲田院・療病舎などの建物が並び、日夜多数の病者を収容し、貧者には無料で加療・施薬をした。精力的な活動をした忍性は、さらに土木事業も起こし、各地に橋を189ヶ所、道は71ヶ所もあった。

忍性は生き仏と仰がれていた。ところが元弘三年(1333)新田義貞の鎌倉攻めの際の戦火でことごとく焼失してしまった。今では昔の面影はないが、本堂前にある薬草をすり潰した石臼と石鉢が、忍性の大事業を示している。忍性は後醍醐天皇より菩薩の称号を貰っている。本尊は釈迦如来」

ここで「鎌倉」を後にしたわけですが、最後に圏央道寒川北ICで降りて相模の国一ノ宮「寒川神社」へ参拝して参りました。

寒川神社は、千五百年以上前の古より関東地方に於ける著名の神社として遠近に知られており、寒川比古命と寒川比女命のニ柱の神を祀り、寒川大明神と奉称しています。古来唯一の八方除の守護神として、信仰を集めてきました。

境内は威厳があり、神域としての風格に満ち満ちており、パワースポットとして何となく悪い流れを改められるような感じがして、すっきりとしました。

今回の旅はここまで。

機会を得て、次回は何処を目指そうか・・・そう思案しているところです。

その日は朝から曇天であり、今にも雨が落ちてきそうな空。

ここ数年、土日と言えば少年野球に掛かりきりで、このような時間を過ごせるのは久方ぶり。

己の本来の面目としては、詫び寂を感じ、歴史を辿ることを旨として生きておりますので、このような機会は”心”をリセットする良い時間だ。

圏央道も茅ヶ崎まで延び、車の旅も意外とストレスなくてよいものです。

とは言え、日帰りの日程でありましたので、いろいろ廻るにも時間的制約がございます。

7時半に仲間達と合流し、富士を出発。

まずは、道すがら通りかかった「円覚寺」に立ち寄る。

円覚寺は数回訪れておりますが、北鎌倉の駅を降りるとそこが円覚寺・・・

駅の風情と同化して、得も忘られぬ風景です。

円覚寺の寺名の由来は、建立の際、大乗経典の「円覚経」が出土したことからだそうです。

正式名称『大方広円覚修多羅了義経』仏教の中国で撰述された経典の一つで、「大円覚心」を得るための方法を説くものですが、その真偽の程は不明らしいですね。

次は、車で移動して杉本寺へ向かう。

近くに、最大500円と言うパーキングを発見し、そこに車を止めこの周辺エリアを散策する事にしました。

まずは、杉本寺。

ここは、鎌倉幕府が成立する遥か以前、行基の開山と言われる鎌倉最古の寺院であり、聖武天皇の后、光明皇后の寄進により本堂が建立されてという歴史も有る。

本堂の茅葺も詫び寂を感じえる素敵な場所・・・そして、中には歴史有る仏像が配置されており、本尊の十一面観音三体は得も知れぬ佇まいをみせる。

※本堂内は、写真撮影不可

ここでは、御詠歌の御朱印をいただく。

「頼みある しるべなりけり 杉本の 誓ひは末の 世にもかはらじ」

「信心の心さえあれば、観音さまが末永く見守ってくれている」という意味であるそうな・・・ありがたや。

さて、次は近くにある報国寺へ徒歩にて移動。

以下、引用です。

「この寺は、臨済宗建長寺派の禅宗寺院。淨妙寺中興の足利貞氏の父・家時(足利尊氏の祖父)が開基。夢想国師の兄弟子・天岸慧広(仏乗禅師)の開山で建武元年(1334)の創建。永享の乱(1439年に起きた足利持氏の室町幕府将軍・足利義教への反乱)で関東公方・足利持氏は敗退し、永安寺で自刃した時、その長子・義久もこの寺に入って自刃した悲劇の寺である」

ここは、竹林で有名ですが、今回は入らずじまい。抹茶の提供ができないと言う理由で浄妙寺にてお茶をすることに。

そして、鎌倉五山にも列せられる浄妙寺に向かう。

こちらも、コピペですいません。

「淨妙寺は臨済宗建長寺派の古刹。鎌倉五山の第五位で、文治四年(1188)に、源頼朝の忠臣で豪勇であった足利義兼が開創し,始めは極楽寺と称した。開山は退耕行勇と伝えられる。行勇は、はじめ真言密教を学んだが栄西の門下に入り臨済禅を修めた。源頼朝や政子、実朝も帰依した高僧である。足利尊氏の父・貞氏が中興開基で墓地に貞氏の墓と伝えられる宝篋印塔がある。本尊は釈迦如来で、境内は国の指定史跡となっている。」

こちらでは、仲間がお茶を飲みたいと言う話でまとまり、禅の庭を眺めて抹茶か、少し登った境内内にある、石窯ガーデンテラスにするかの選択で後者に決定。

http://www.ishigama.info/

生憎の雨が落ちてきましたが、屋根の有るテラス席で似合わぬ親父たちがお洒落なケーキとカフェを堪能しました。

そして、帰りに御朱印をいただく。

そして、次は鎌倉駅方面へ向かい、この旅の目的の一つである、名刀「正宗」の歴史を継ぐ「正宗工芸」へと向かう。

http://www.sword-masamune.com/

国宝にも指定される日本刀の代名詞ともいわれる正宗ですが、正宗から二十四代目の子孫に当たる人物が、正宗工芸製作所を営み、刀剣・包丁・ハサミ・小刀等を制作していると言う事で、楽しみにしておりました。

店はこじんまりとして、決して洒落た感じでないけれど、店内には何ゆえか中国人が溢れていた。聞くところによると一度製品を購入すると、殆どが一生物になるため、リピーターがおらんのだとか・・・それ故に、観光客であるある彼らの購買行動はありがたいそうであります・・・

そんな、自分はそこにて「池坊の鋏を購入」悦に浸っていると、連れの2名も購入する事に(笑)これで、今後の華道にも力が入ります。

そうこうしてる内に昼飯の時間。先ほどのカフェでケーキはかじったものの、やはり満ち足らず・・小町通りを少し入ったところにある、カレー屋キャラウェイに立ち寄る。

それぞれ注文をしたのですが、仰天したのはその御飯の量の多さ。

普通盛りで450g なり。 大盛りだとなんと!1.4キロ(笑)アラフィフの私には普通盛りでも多いくらいです。

さて、次に目指すは長谷寺。

以下、またまたコピペ

「この寺は、鎌倉時代以前からある古寺です。天平8年(736)の創建と言われ、坂東33ヵ所観音霊場の四番札所であり、本尊の十一面観音は高さ9.18mあり木造では日本一と言われています。この像は大和の長谷寺の観音様と同じ楠の一木造りで、立ち姿が美しい。康永元年(1342)に足利尊氏が金箔を施し,明徳3年(1392)には足利義満が光背を造って納めたといわれる。」

いろいろ調べては見ましたが、実際のところ残存する資料が少なく良くわからないようです。

しかし、個々の庭には様々な花が咲いております。

この長谷でお土産として買ったのが、”クルミッ子” おっさん的には良く知らんジャンルでしたが、家族をはじめうまいうまいと食べてくれました。

さて、そしてその後は極楽寺へ・・・

ここは駐車場がなく、入り口の適当なところに車を止めて散策。

境内の撮影が不可でありましたので、写真は入り口のみ

度々のコピペすいません。

「この寺は、鎌倉唯一の真言律宗の寺。建立したのは、北条義時の三男・重時。重時は、執権を補佐する連署まで務めた人ですが、政冶に執着することなく、出家してその邸に極楽浄土の姿を現そうとして大寺建立を思い立ち、正元元年(1259)に造営を始めた。ところが工事半ばの弘長元年(1261)に重時は亡くなった。その子・長時と業時が父の志を継いで完成させた。

忍性が招かれて開山となった最盛期は七堂伽藍を備え、大小49の支院があった。忍性はこの広大な境内に、慈善救済の大事業を営んだ。施楽院・悲田院・療病舎などの建物が並び、日夜多数の病者を収容し、貧者には無料で加療・施薬をした。精力的な活動をした忍性は、さらに土木事業も起こし、各地に橋を189ヶ所、道は71ヶ所もあった。

忍性は生き仏と仰がれていた。ところが元弘三年(1333)新田義貞の鎌倉攻めの際の戦火でことごとく焼失してしまった。今では昔の面影はないが、本堂前にある薬草をすり潰した石臼と石鉢が、忍性の大事業を示している。忍性は後醍醐天皇より菩薩の称号を貰っている。本尊は釈迦如来」

ここで「鎌倉」を後にしたわけですが、最後に圏央道寒川北ICで降りて相模の国一ノ宮「寒川神社」へ参拝して参りました。

寒川神社は、千五百年以上前の古より関東地方に於ける著名の神社として遠近に知られており、寒川比古命と寒川比女命のニ柱の神を祀り、寒川大明神と奉称しています。古来唯一の八方除の守護神として、信仰を集めてきました。

境内は威厳があり、神域としての風格に満ち満ちており、パワースポットとして何となく悪い流れを改められるような感じがして、すっきりとしました。

今回の旅はここまで。

機会を得て、次回は何処を目指そうか・・・そう思案しているところです。

2014年08月14日

鎌倉・江ノ島七福神

平成26年8月11日

久々の御朱印活動。

子供の少年野球に付き合いだしてから、なかなか活動の機会に恵まれない(苦笑)

今回も、家族旅行のついでといいながら、虎視眈々と活動のタイミングを

見計らっていたわけですが^ ^;

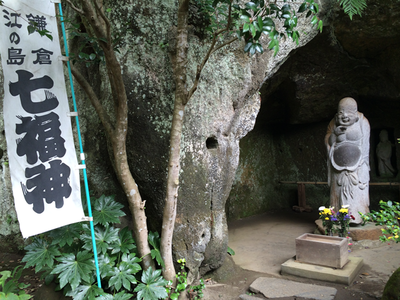

今回は鎌倉・横浜方面ということで、今回はこれ・・・鎌倉・江ノ島の七福神めぐりを敢行しました。

ざっくりというと、このパンフの様にまわってきたわけです。

まず最初に、北鎌倉の浄智寺。

ここは、鎌倉五山めぐりでも立ち寄った場所であります。

鶴岡八幡宮のとなりの、パーキングに駐車したため、北鎌倉まで歩く事に・・・

ちなみに、その駐車場は平日一日最大1000円という事で調べてきました。

駐車場についたのが8時半で、浄智寺の拝観は9時からですから、

歩いて行くにはちょうど良い時間です。

まず、浄智寺にて専用の色紙1000円を購入。ついでに御朱印代300円は別。

ちなみに、拝観料 200円??だったかな・・・

ここは、布袋尊

次は、八幡宮に戻り、境内の源氏池にある旗上弁財天へ・・・ 御朱印代300円

こちらは、名の通り弁財天です。

次は、八幡宮の三の鳥居の前の横大路を東へ行くと、宝戒寺であります。

拝観料 100円 御朱印300円

こちらは、毘沙門天であります。

因みに、毘沙門天は本堂に安置あれております。

さて、次は・・・そのまま海岸に向かって下りて行くと、妙隆寺であります。

御朱印代300円

ここは、寿老天でありますね。

そして、このエリアの最後、妙隆寺からさらに下ったところにある、本覚寺です。

御朱印代 300円

ここは、夷神です。

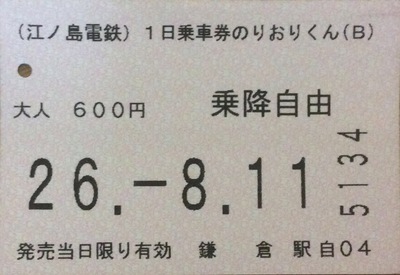

さてさて、ここからは江ノ電に揺られながら、目的地を目指します。

まず、江ノ電・鎌倉駅にてこのチケットを・・・1日乗車券”のりおりくん”を購入。600円

いざ、長谷駅へ!

長谷駅エリアには、長谷寺と御霊神社の2箇所が目的。

まず、御霊神社。 御朱印代300円

ここは、福禄寿です。

駅から長谷寺を目指し、長谷寺の手前をちょいと左に折れます。

別名、平安時代の武将、鎌倉権五郎景政を祀ることから、このような ↓ 名前でも・・・

工事中の道の右脇が長谷寺。

鳥居の前を江ノ電が通過するので、ゆっくり見れたら風情があってよいとこなんでしょうね(笑)

次は、長谷寺へ・・・先ほどの工事中の道にちょっとした入り口があります。

そこから入ると、かなりのショートカットになるかと ^ ^ ;

入場料 300円 御朱印代 300円

ここは、大黒天であります。

なにせ、有名なお寺なので、十一面観音や阿弥陀如来等々・・・見所満載なのですが!

時間の都合上・・・(涙) 御朱印はその日は阿弥陀堂でいただけましたね。

さて、次に目指すは・・・最終目的地、江ノ島!!

しかし、これが本当にきつかった・・・遠い! そして 急な階段! 暑い!

と三重苦との闘いが待ってました・・・・

江ノ電・江ノ島駅から歩く事・・・約20分 湘南のシンボル江ノ島にある江島神社へ・・・

御朱印代 300円

こちらは弁財天・・おや?先ほど弁財天出てきましたね(笑)

そう、ここの七福神には弁財天が2箇所あるのです。

七福神なのですが、御朱印は8個(笑)

北鎌倉を9時に出発し、江ノ島で結願したのが12時過ぎ・・・

かなりの駆け足になりましたが、江ノ島から駅まで20分かけてまた歩き、江ノ電にゆられて、鎌倉へ・・・

鎌倉駅から鶴岡八幡宮の西脇まで更に歩く!! 駐車場についたのは、13時過ぎ・・・

このあと、横浜に向かうために、鎌倉で俺抜きで美味いもんを貪っていた、家族と合流して出発。

何たる慌しさなのだろう・・・しかし、やりきった感は十分にありましたがね(苦笑)

今度は、1日かけて、ゆっくりとまわりたいものです。一番のネックは江ノ島だと思いますね~ ~;

久々の御朱印活動。

子供の少年野球に付き合いだしてから、なかなか活動の機会に恵まれない(苦笑)

今回も、家族旅行のついでといいながら、虎視眈々と活動のタイミングを

見計らっていたわけですが^ ^;

今回は鎌倉・横浜方面ということで、今回はこれ・・・鎌倉・江ノ島の七福神めぐりを敢行しました。

ざっくりというと、このパンフの様にまわってきたわけです。

まず最初に、北鎌倉の浄智寺。

ここは、鎌倉五山めぐりでも立ち寄った場所であります。

鶴岡八幡宮のとなりの、パーキングに駐車したため、北鎌倉まで歩く事に・・・

ちなみに、その駐車場は平日一日最大1000円という事で調べてきました。

駐車場についたのが8時半で、浄智寺の拝観は9時からですから、

歩いて行くにはちょうど良い時間です。

まず、浄智寺にて専用の色紙1000円を購入。ついでに御朱印代300円は別。

ちなみに、拝観料 200円??だったかな・・・

ここは、布袋尊

次は、八幡宮に戻り、境内の源氏池にある旗上弁財天へ・・・ 御朱印代300円

こちらは、名の通り弁財天です。

次は、八幡宮の三の鳥居の前の横大路を東へ行くと、宝戒寺であります。

拝観料 100円 御朱印300円

こちらは、毘沙門天であります。

因みに、毘沙門天は本堂に安置あれております。

さて、次は・・・そのまま海岸に向かって下りて行くと、妙隆寺であります。

御朱印代300円

ここは、寿老天でありますね。

そして、このエリアの最後、妙隆寺からさらに下ったところにある、本覚寺です。

御朱印代 300円

ここは、夷神です。

さてさて、ここからは江ノ電に揺られながら、目的地を目指します。

まず、江ノ電・鎌倉駅にてこのチケットを・・・1日乗車券”のりおりくん”を購入。600円

いざ、長谷駅へ!

長谷駅エリアには、長谷寺と御霊神社の2箇所が目的。

まず、御霊神社。 御朱印代300円

ここは、福禄寿です。

駅から長谷寺を目指し、長谷寺の手前をちょいと左に折れます。

別名、平安時代の武将、鎌倉権五郎景政を祀ることから、このような ↓ 名前でも・・・

工事中の道の右脇が長谷寺。

鳥居の前を江ノ電が通過するので、ゆっくり見れたら風情があってよいとこなんでしょうね(笑)

次は、長谷寺へ・・・先ほどの工事中の道にちょっとした入り口があります。

そこから入ると、かなりのショートカットになるかと ^ ^ ;

入場料 300円 御朱印代 300円

ここは、大黒天であります。

なにせ、有名なお寺なので、十一面観音や阿弥陀如来等々・・・見所満載なのですが!

時間の都合上・・・(涙) 御朱印はその日は阿弥陀堂でいただけましたね。

さて、次に目指すは・・・最終目的地、江ノ島!!

しかし、これが本当にきつかった・・・遠い! そして 急な階段! 暑い!

と三重苦との闘いが待ってました・・・・

江ノ電・江ノ島駅から歩く事・・・約20分 湘南のシンボル江ノ島にある江島神社へ・・・

御朱印代 300円

こちらは弁財天・・おや?先ほど弁財天出てきましたね(笑)

そう、ここの七福神には弁財天が2箇所あるのです。

七福神なのですが、御朱印は8個(笑)

北鎌倉を9時に出発し、江ノ島で結願したのが12時過ぎ・・・

かなりの駆け足になりましたが、江ノ島から駅まで20分かけてまた歩き、江ノ電にゆられて、鎌倉へ・・・

鎌倉駅から鶴岡八幡宮の西脇まで更に歩く!! 駐車場についたのは、13時過ぎ・・・

このあと、横浜に向かうために、鎌倉で俺抜きで美味いもんを貪っていた、家族と合流して出発。

何たる慌しさなのだろう・・・しかし、やりきった感は十分にありましたがね(苦笑)

今度は、1日かけて、ゆっくりとまわりたいものです。一番のネックは江ノ島だと思いますね~ ~;

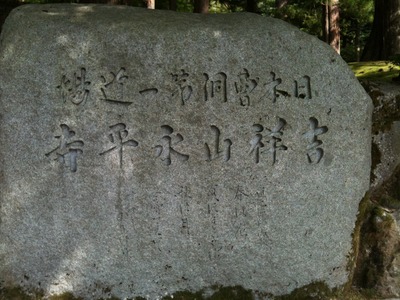

2013年08月17日

四寺廻廊の旅 結願

8月14日 前日天童入りをしていたので、宿泊先のホテルを早めに出発し、山寺に向かいました。

http://www.rissyakuji.jp/

宿の天童温泉・天童ホテルからは車で15分から20分というところです。8時15分到着時には既に参拝者が多数いました。登山口にある根本中堂あたりで拝観開始時間の8時半までしばし時間をつぶす。

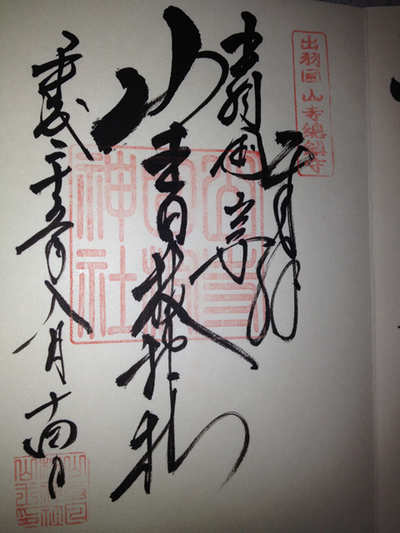

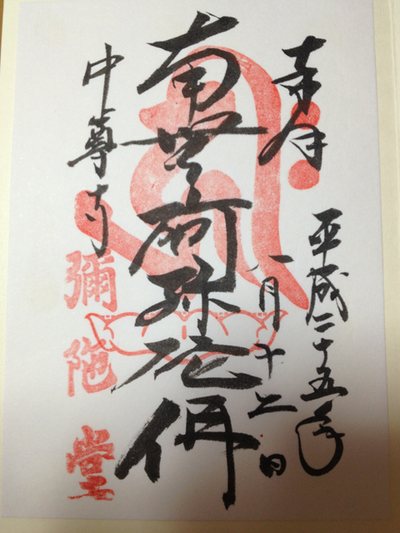

ちなみに、四寺廻廊の御朱印はこの根本中堂でいただきます。

山寺は、正しくは宝珠山立石寺といい、貞観2年(860)清和天皇の勅願によって慈覚大師が開いた、天台宗のお山。正面の大きな建物は、国指定重要文化財の根元中堂である。延文元年(1356)初代山形城主・斯波兼頼が再建した、入母屋造・5間4面の建物で、ブナ材の建築物では日本最古といわれ、天台宗仏教道場の形式がよく保存されている。堂内には、慈覚大師作と伝える木造薬師如来坐像が安置され、伝教大師が比叡山に灯した灯を立石寺に分けたものを、織田信長の焼打で延暦寺を再建したときには逆に立石寺から分けたという、不滅の法灯を拝することができる。

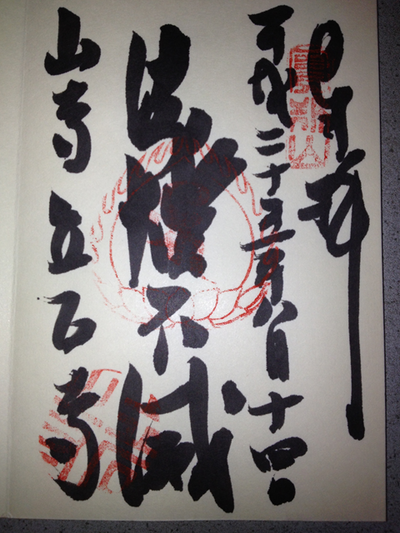

拝観の開始時刻になり早速、根本中堂に参拝。そして御朱印をいただく。さらに四寺廻廊の御朱印も先にいただいておくことにした。

これから、登山をするのに少しでも荷物を少なくしたかったので、いただいた後一旦車に戻り四寺廻廊の御朱印帳は置いてきました。

さて、それから登山開始。

芭蕉の句碑を横目に見ながら、次へ進む。

隣にある、日枝神社参拝をし御朱印をいただく。

次は芭蕉と曽良の像をしみじみと眺める・・・

そして山門に到着。ここで拝観料(登山料)を払う。

そして、ここから険しい階段を登って行くことになる。

途中にある”せみ塚”にて、感慨に耽る。

俳聖松尾芭蕉が山寺の地を訪れたのは元禄二年(1689)旧暦で五月二十七日(新暦七月十三日)、紀行文と句を詠んだのは当時麓にあった宿坊といわれています。その後、翁に連なる弟子たちがこの地を訪れ、往時の面影から翁を偲び、この場所が芭蕉翁が句の着想を得た場所ではないかと、翁の遺した短冊を土台石の下に埋め塚を立てたものがせみ塚となります。その後、山寺は斎藤茂吉をはじめ多くの俳人・歌人が訪れ、今尚変わらぬ風景に芭蕉翁を感じた方々が残した詩が参道の至るところに句碑となってご覧になれます。

閑さや 岩にしみ入る蝉の声の雰囲気がよく伝わってきます。

登山のすがら、あたりの山寺らしい景観を楽しみながら、大汗をかき、やっとこさ仁王門まで辿り着く。

そして、性相院に参拝。

HPより抜粋・・(仁王門からのぼると性相院となります。

昔は山上にあった十二支院の一つで慈覚大師作と伝えられる阿弥陀如来を本尊とし運慶作の毘沙門天を安置し、明治元年に山の善行院、極楽院を合併され現在に至ります。)

まず、ここで御朱印をいただく。ここでの御朱印は2種類。

阿弥陀如来と毘沙門天であります。

次は金乗院に参拝。

(十二支院の一つで、延命地蔵菩薩を本尊とし、ほかに千体・不動明王を安置しており、寺は天保十一年(1840年)三月、澄明旭海によって再建されました。)

ここでも御朱印をいただきました。

また次は中性院に参拝。

(阿弥陀如来を本尊とし、明治元年に不動院と合併されました。背後の岩窟には新庄藩戸沢家歴代の石碑が立ち、また道の向かい側には、山形城主最上義光公霊屋があり、最上一族の霊を本尊となる一寸一社の地蔵尊によって祀っています。)

ここでもまた御朱印をいただく。

そしていよいよ奥の院に到着。

(奥之院は通称で、正しくは「如法堂」といいます。

慈覚大師が中国で持ち歩いていたとされる釈迦如来と多宝如来の両尊を御本尊とする如法堂は、参道の終点にあるので「奥之院」と呼ばれています。この道場で慈覚大師が初められた石墨草筆・一字三礼の如法写経行が護られています。また如法堂左側の大仏殿には、像高5メートルの金色の阿弥陀如来が安置され、宗派を問わず供養に数多くの人が訪れます。)

ここでは、如法堂と大仏殿の御朱印を頂きました。

そして、下山する前に隣の華蔵院へ参拝しました。

(ここも十二支院の一つで、慈覚大師が開山のみぎりこの寺にお住まいになったといわれ、本尊は慈覚大師作の観世音菩薩と伝えれれます。向かって右側にある岩屋には、岩屋をお堂に見たてたその中に三重小塔があります。永正十六年(1519)に造られたこの塔は柱間一尺五寸ほどの小さなものですが、他の塔と同様の工程で組み上げられ全国で最も小さい三重塔ということもあり、国の重要文化財に指定されています。)

それでまたここでも御朱印を・・・・

下山がてら納経堂・開山堂・五大堂近辺の景色を楽しむ・・・

いつもそうなんですが、登るよりも下る方が脚にきますね。下りながら足がぷるぷると小刻みに震えるのが自分でもわかるのです。しかもマックスに体重が増加している今は特に厳しい・・・

下山を果たし、もう一つ御朱印所が残っている。それが立石寺本坊です。(奥の院から870ほどの石段を踏んで下山し、山門近くの寺務所から右に行くと抜苦門があり、その先に羅漢像、背後に巨大な蛙岩がある。その脇に構える大きな建物が立石寺中枢の本坊で、立石寺一山の維持管理や宗教行事はすべてこの本坊で行われる。本坊の前庭から更に西へ行き、神楽岩から坂を下ったところが山寺・立石寺の下山口である。)

以上が、山寺の参拝の報告です。

これで、中尊寺から始まり、毛越寺・瑞巌寺・・そして立石寺と四寺廻廊の旅を終える事になりましたが、この旅は芭蕉の「奥の細道」を巡る旅であったのだと実感いたしました。時代は変われど同じ場所で自分が何を感じて何を思うか・・・今後の人生の栄養補給ができたような気がします。やはり大変だったけど行ってよかった・・・そんな旅でした。

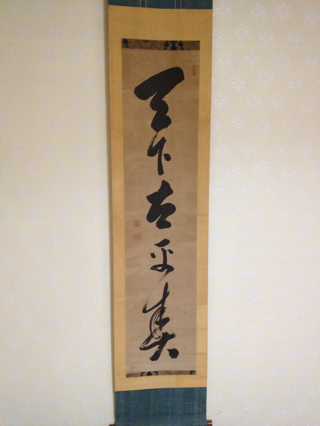

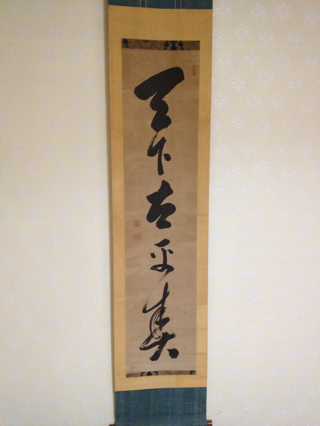

これが、四寺回廊結願の証です。立石寺で結願を果たすと「忍」の色紙がいただけます。大事な宝物にしたいと思います。

http://www.rissyakuji.jp/

宿の天童温泉・天童ホテルからは車で15分から20分というところです。8時15分到着時には既に参拝者が多数いました。登山口にある根本中堂あたりで拝観開始時間の8時半までしばし時間をつぶす。

ちなみに、四寺廻廊の御朱印はこの根本中堂でいただきます。

山寺は、正しくは宝珠山立石寺といい、貞観2年(860)清和天皇の勅願によって慈覚大師が開いた、天台宗のお山。正面の大きな建物は、国指定重要文化財の根元中堂である。延文元年(1356)初代山形城主・斯波兼頼が再建した、入母屋造・5間4面の建物で、ブナ材の建築物では日本最古といわれ、天台宗仏教道場の形式がよく保存されている。堂内には、慈覚大師作と伝える木造薬師如来坐像が安置され、伝教大師が比叡山に灯した灯を立石寺に分けたものを、織田信長の焼打で延暦寺を再建したときには逆に立石寺から分けたという、不滅の法灯を拝することができる。

拝観の開始時刻になり早速、根本中堂に参拝。そして御朱印をいただく。さらに四寺廻廊の御朱印も先にいただいておくことにした。

これから、登山をするのに少しでも荷物を少なくしたかったので、いただいた後一旦車に戻り四寺廻廊の御朱印帳は置いてきました。

さて、それから登山開始。

芭蕉の句碑を横目に見ながら、次へ進む。

隣にある、日枝神社参拝をし御朱印をいただく。

次は芭蕉と曽良の像をしみじみと眺める・・・

そして山門に到着。ここで拝観料(登山料)を払う。

そして、ここから険しい階段を登って行くことになる。

途中にある”せみ塚”にて、感慨に耽る。

俳聖松尾芭蕉が山寺の地を訪れたのは元禄二年(1689)旧暦で五月二十七日(新暦七月十三日)、紀行文と句を詠んだのは当時麓にあった宿坊といわれています。その後、翁に連なる弟子たちがこの地を訪れ、往時の面影から翁を偲び、この場所が芭蕉翁が句の着想を得た場所ではないかと、翁の遺した短冊を土台石の下に埋め塚を立てたものがせみ塚となります。その後、山寺は斎藤茂吉をはじめ多くの俳人・歌人が訪れ、今尚変わらぬ風景に芭蕉翁を感じた方々が残した詩が参道の至るところに句碑となってご覧になれます。

閑さや 岩にしみ入る蝉の声の雰囲気がよく伝わってきます。

登山のすがら、あたりの山寺らしい景観を楽しみながら、大汗をかき、やっとこさ仁王門まで辿り着く。

そして、性相院に参拝。

HPより抜粋・・(仁王門からのぼると性相院となります。

昔は山上にあった十二支院の一つで慈覚大師作と伝えられる阿弥陀如来を本尊とし運慶作の毘沙門天を安置し、明治元年に山の善行院、極楽院を合併され現在に至ります。)

まず、ここで御朱印をいただく。ここでの御朱印は2種類。

阿弥陀如来と毘沙門天であります。

次は金乗院に参拝。

(十二支院の一つで、延命地蔵菩薩を本尊とし、ほかに千体・不動明王を安置しており、寺は天保十一年(1840年)三月、澄明旭海によって再建されました。)

ここでも御朱印をいただきました。

また次は中性院に参拝。

(阿弥陀如来を本尊とし、明治元年に不動院と合併されました。背後の岩窟には新庄藩戸沢家歴代の石碑が立ち、また道の向かい側には、山形城主最上義光公霊屋があり、最上一族の霊を本尊となる一寸一社の地蔵尊によって祀っています。)

ここでもまた御朱印をいただく。

そしていよいよ奥の院に到着。

(奥之院は通称で、正しくは「如法堂」といいます。

慈覚大師が中国で持ち歩いていたとされる釈迦如来と多宝如来の両尊を御本尊とする如法堂は、参道の終点にあるので「奥之院」と呼ばれています。この道場で慈覚大師が初められた石墨草筆・一字三礼の如法写経行が護られています。また如法堂左側の大仏殿には、像高5メートルの金色の阿弥陀如来が安置され、宗派を問わず供養に数多くの人が訪れます。)

ここでは、如法堂と大仏殿の御朱印を頂きました。

そして、下山する前に隣の華蔵院へ参拝しました。

(ここも十二支院の一つで、慈覚大師が開山のみぎりこの寺にお住まいになったといわれ、本尊は慈覚大師作の観世音菩薩と伝えれれます。向かって右側にある岩屋には、岩屋をお堂に見たてたその中に三重小塔があります。永正十六年(1519)に造られたこの塔は柱間一尺五寸ほどの小さなものですが、他の塔と同様の工程で組み上げられ全国で最も小さい三重塔ということもあり、国の重要文化財に指定されています。)

それでまたここでも御朱印を・・・・

下山がてら納経堂・開山堂・五大堂近辺の景色を楽しむ・・・

いつもそうなんですが、登るよりも下る方が脚にきますね。下りながら足がぷるぷると小刻みに震えるのが自分でもわかるのです。しかもマックスに体重が増加している今は特に厳しい・・・

下山を果たし、もう一つ御朱印所が残っている。それが立石寺本坊です。(奥の院から870ほどの石段を踏んで下山し、山門近くの寺務所から右に行くと抜苦門があり、その先に羅漢像、背後に巨大な蛙岩がある。その脇に構える大きな建物が立石寺中枢の本坊で、立石寺一山の維持管理や宗教行事はすべてこの本坊で行われる。本坊の前庭から更に西へ行き、神楽岩から坂を下ったところが山寺・立石寺の下山口である。)

以上が、山寺の参拝の報告です。

これで、中尊寺から始まり、毛越寺・瑞巌寺・・そして立石寺と四寺廻廊の旅を終える事になりましたが、この旅は芭蕉の「奥の細道」を巡る旅であったのだと実感いたしました。時代は変われど同じ場所で自分が何を感じて何を思うか・・・今後の人生の栄養補給ができたような気がします。やはり大変だったけど行ってよかった・・・そんな旅でした。

これが、四寺回廊結願の証です。立石寺で結願を果たすと「忍」の色紙がいただけます。大事な宝物にしたいと思います。

2013年08月16日

四寺廻廊の旅 その3

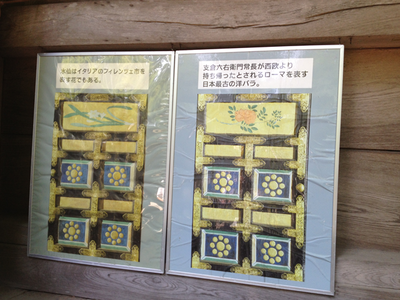

8月13日、気仙沼の宿ホテル観洋を後にし、南三陸の有名な防災庁舎に寄る。本来の予定はここから山寺行きの予定だったのですが、嫁・子供の意向で松島に寄りました。なぜ予定外かというと、実は昨年の6月にここ松島の瑞巌寺には寄っており、四寺廻廊の御朱印と御朱印帳は既にここで購入済だったからであります。嫁と子供らはどうしても水族館に行きたいというので、私もお付き合い・・・・とも思ったのですが、やはりここまできたらこちらへいかない訳にはいかないでしょうσ(^_^;)一人で参って来た訳であります。

先に瑞巌寺の隣、円通院へ…こちらは伊達政宗公の嫡孫・伊達光宗公の菩提寺であります。伊達家家臣である支倉常長が西欧視察のおりにキリスト教に改宗して戻って来たのですが、その西欧から持ち帰った様々な文化が色濃く残る不思議な寺院であります。本来、当時のキリスト教を異端とする風潮の中お家断絶を逃れるために、戦後までその廟は開かずの扉だったとか…そして、代々尼寺であるそうで、こんなことを言ってはなんですが、かなり綺麗な女性の僧を見かけました。写真が撮れなかったのが残念ですがσ(^_^;)

http://www.entuuin.or.jp/

この本堂「大悲亭」は伊達光宗公の江戸納涼の亭で、愛息の早逝を悼んだ忠宗公が正保4年(1647年)、解体移築したものです。

移築10年後には明暦の大火により江戸は火の海になり、元の場所つまり江戸の伊達家大名屋敷も当然火に飲まれたのですが、これだけはこちらに移築してあった関係で、難を逃れ現在に趣を残す。

昨年訪れたときにも、ガイドをしてくれた色川さんがその日もおり、またお話を懐かしい思いで聞いていました。相変わらずの語り口に感動しました。昨年はこの演説を聞いてから海岸沿いを北上し、被災地の現状を思い知ったわけです。特に雄勝町の話は別のブログでも書き記したのでそちらも参照してください。

http://suzukiss.i-ra.jp/e553988.html

http://suzukiss.i-ra.jp/e646718.html

色川さんの説明を動画で撮っておきました。前回は撮り損ねたのですが前回と若干違うところもあり、同じところもあります。

で、瑞巌寺は今更いうまでもなく、伊達政宗公の菩提寺でありますが、実際歴史は長く平安時代に天台宗延福寺として開創されています。戦国時代に臨済宗建長寺派~臨済宗妙心寺派に属することになりました。現在、平成28年迄本堂の改修が行われているため、本堂の拝観は出来ませんが、特別公開で国宝の庫裡や国重文の大書院寳華殿等が公開されております。特に伊達政宗公の大きな位牌は圧巻です。

正宗公の位牌を間近で見れるのは素晴らしい。戒名が16文字とは通常ではありえませんね・・・

国重文の大書院寳華殿です。正宗公の正室田村氏愛姫の墓堂であります。

両脇には、正室の付き人の墓も一緒に祀られている。主人と一生を共にする・・・現代の我々にはなかなか理解しがたいのですが、決して否定できるものではありません。ただ、手を合わせるのみです。

瑞巌寺と円通院の御朱印は夫々の受付にてお願いしました。

四寺廻廊の受付も瑞巌寺の御朱印受付と同じであります。

この後は山寺目指して天童に向かうのですが、既にこの時14時過ぎ・・・山寺の参拝は翌日にし、まずは天童の宿へと向かいました。

先に瑞巌寺の隣、円通院へ…こちらは伊達政宗公の嫡孫・伊達光宗公の菩提寺であります。伊達家家臣である支倉常長が西欧視察のおりにキリスト教に改宗して戻って来たのですが、その西欧から持ち帰った様々な文化が色濃く残る不思議な寺院であります。本来、当時のキリスト教を異端とする風潮の中お家断絶を逃れるために、戦後までその廟は開かずの扉だったとか…そして、代々尼寺であるそうで、こんなことを言ってはなんですが、かなり綺麗な女性の僧を見かけました。写真が撮れなかったのが残念ですがσ(^_^;)

http://www.entuuin.or.jp/

この本堂「大悲亭」は伊達光宗公の江戸納涼の亭で、愛息の早逝を悼んだ忠宗公が正保4年(1647年)、解体移築したものです。

移築10年後には明暦の大火により江戸は火の海になり、元の場所つまり江戸の伊達家大名屋敷も当然火に飲まれたのですが、これだけはこちらに移築してあった関係で、難を逃れ現在に趣を残す。

昨年訪れたときにも、ガイドをしてくれた色川さんがその日もおり、またお話を懐かしい思いで聞いていました。相変わらずの語り口に感動しました。昨年はこの演説を聞いてから海岸沿いを北上し、被災地の現状を思い知ったわけです。特に雄勝町の話は別のブログでも書き記したのでそちらも参照してください。

http://suzukiss.i-ra.jp/e553988.html

http://suzukiss.i-ra.jp/e646718.html

色川さんの説明を動画で撮っておきました。前回は撮り損ねたのですが前回と若干違うところもあり、同じところもあります。

で、瑞巌寺は今更いうまでもなく、伊達政宗公の菩提寺でありますが、実際歴史は長く平安時代に天台宗延福寺として開創されています。戦国時代に臨済宗建長寺派~臨済宗妙心寺派に属することになりました。現在、平成28年迄本堂の改修が行われているため、本堂の拝観は出来ませんが、特別公開で国宝の庫裡や国重文の大書院寳華殿等が公開されております。特に伊達政宗公の大きな位牌は圧巻です。

正宗公の位牌を間近で見れるのは素晴らしい。戒名が16文字とは通常ではありえませんね・・・

国重文の大書院寳華殿です。正宗公の正室田村氏愛姫の墓堂であります。

両脇には、正室の付き人の墓も一緒に祀られている。主人と一生を共にする・・・現代の我々にはなかなか理解しがたいのですが、決して否定できるものではありません。ただ、手を合わせるのみです。

瑞巌寺と円通院の御朱印は夫々の受付にてお願いしました。

四寺廻廊の受付も瑞巌寺の御朱印受付と同じであります。

この後は山寺目指して天童に向かうのですが、既にこの時14時過ぎ・・・山寺の参拝は翌日にし、まずは天童の宿へと向かいました。

2013年08月16日

四寺廻廊の旅 その2

さて、8月12日 中尊寺を後にして次に向かったのは”毛越寺”であります。この読み方がなかなか難しいですよね~普通は越をつうとは呼びませんよね・・・HPとパンフには次のように書いてあります。(毛越寺はモウツウジと読みます。通常、越という字をツウとは読みませんが、越は慣用音でオツと読みます。従ってモウオツジがモウツジになり、更にモウツウジに変化したものです。)

以下HPより抜粋

<毛越寺は慈覚大師円仁が開山し、藤原氏二代基衡(もとひら)から三代秀衡(ひでひら)の時代に多くの伽藍が造営されました。往時には堂塔40僧坊500を数え、中尊寺をしのぐほどの規模と華麗さであったといわれています。奥州藤原氏滅亡後、度重なる災禍に遭いすべての建物が焼失したが、現在大泉が池を中心とする浄土庭園と平安時代の伽藍遺構がほぼ完全な状態で保存されており、国の特別史跡・特別名勝の二重の指定を受けています。平成元年、平安様式の新本堂が建立されました。>

ここはやはり浄土庭園が有名であります。藤原氏の時代その栄華を極めた場所の代表なのでしょう。多くの伽藍を含む建物が失われた今でも大泉ヶ池を中心とするその庭園の景観は、圧倒されっぱなしでした。

その日は何か法事だったらしく、本堂に向かう参列はこちらの様式とは違い、女性はなにか白い頭巾を被っておりました。

ここもやはり、松尾芭蕉の有名な句碑が残されています。

「夏草や 兵どもが 夢の跡」

そして御朱印は、受付にて拝観料を払いすぐの御朱印所にていただきました。四寺廻廊の御朱印もこちらです。

そしてついでなのですが、毛越寺を車で5分ばかり行くと”達谷窟毘沙門堂 別當達谷西光寺”があります。

HP→ http://www15.ocn.ne.jp/~iwaya/

ここは、千二百年の昔、桓武天皇の勅により、坂上田村麿公を征夷大将軍として当時国府が押さえきれなかった蝦夷の征伐に関係する場所である。大将軍はここの窟に籠る蝦夷を打ち破り平定した。

その際大将軍は、戦勝は毘沙門天の御加護だと感じ入り、ここに108体の毘沙門天を祀り、国を鎮める祈願所とした・・・なかなかの古い歴史にこの場所にロマンを感じずにいられない。

そして、その当時京都からさらってきた姫君を、悪路王らの蝦夷がこの場所に閉じ込めそれにまつわる悲しい歴史の背景を基に、「姫待不動尊」として祀ったものを後に清衡公が再建したものである。

毘沙門堂です。

岩面大佛です。

金堂です。

本堂と別當です。

そして姫待不動明王を祀る不動堂です。

それで、御朱印は2つ「毘沙門堂」と「姫待不動明王」であります。

そして、次は 源義経終焉の地「高館義経堂」へと車を走らせる。

来た道を戻り毛越寺を通り過ぎ、平泉駅方面に向かう。ナビどおりに走らせたのですが、入り口をなかなか発見できず。右往左往しました(汗)

ここは、先ほど行った毛越寺の管理であるようです。

詳細は以下のリンクで確認してください。

http://www.motsuji.or.jp/gikeido/

何れにせよ、歴史上の悲劇の地に立ち何を思うか・・・兄・頼朝に追われ、この地平泉に落ち延びた義経は三代・秀衡に匿われていました。しかし、頼朝の圧迫に耐えかねた四代・泰衡の急襲にあい、この地で妻子と共に自害したと伝えれているのだ・・・

ここからは、衣川の戦いで弁慶が立ち往生したといわれる衣川と北上川が合流するするその地を眺望できる素晴らしい眺めでもあり、当時で言えば大事な要害だったのだと思われる。

さらに時代をくだり、この地に松尾芭蕉と弟子の曽良が立ち、眼下に広がる夏草が揺れる様を眺めた芭蕉は、百年にわたり平泉文化を築き上げた奥州藤原氏の栄華や、この地に散った義経公を思い、かの名句を読んだのである。

三代の栄耀一睡のうちにして、大門の跡は一里こなたにあり。秀衡が跡は田野になりて、金鶏山のみ形を残す。まづ高館に登れば、北上川南部より流るる大河なり。衣川は和泉が城を巡りて、高館の下にて大河に落ち入る。泰衡らが旧跡は、衣が関を隔て、南部口をさし固め、蝦夷を防ぐと見えたり。さても義臣すぐつてこの城にこもり、功名一時の草むらとなる。「国破れて山河あり、城春にして草青みたり」と、かさうち敷きて時の移るまで涙を落としはべりぬ。

夏草や 兵共が 夢の跡

卯の花に兼房みゆるしらがかな < 曾良>

御朱印は入り口受付にて頂戴しました。

これにて平泉の旅は終了。宿泊地の気仙沼に向かいました。

以下HPより抜粋

<毛越寺は慈覚大師円仁が開山し、藤原氏二代基衡(もとひら)から三代秀衡(ひでひら)の時代に多くの伽藍が造営されました。往時には堂塔40僧坊500を数え、中尊寺をしのぐほどの規模と華麗さであったといわれています。奥州藤原氏滅亡後、度重なる災禍に遭いすべての建物が焼失したが、現在大泉が池を中心とする浄土庭園と平安時代の伽藍遺構がほぼ完全な状態で保存されており、国の特別史跡・特別名勝の二重の指定を受けています。平成元年、平安様式の新本堂が建立されました。>

ここはやはり浄土庭園が有名であります。藤原氏の時代その栄華を極めた場所の代表なのでしょう。多くの伽藍を含む建物が失われた今でも大泉ヶ池を中心とするその庭園の景観は、圧倒されっぱなしでした。

その日は何か法事だったらしく、本堂に向かう参列はこちらの様式とは違い、女性はなにか白い頭巾を被っておりました。

ここもやはり、松尾芭蕉の有名な句碑が残されています。

「夏草や 兵どもが 夢の跡」

そして御朱印は、受付にて拝観料を払いすぐの御朱印所にていただきました。四寺廻廊の御朱印もこちらです。

そしてついでなのですが、毛越寺を車で5分ばかり行くと”達谷窟毘沙門堂 別當達谷西光寺”があります。

HP→ http://www15.ocn.ne.jp/~iwaya/

ここは、千二百年の昔、桓武天皇の勅により、坂上田村麿公を征夷大将軍として当時国府が押さえきれなかった蝦夷の征伐に関係する場所である。大将軍はここの窟に籠る蝦夷を打ち破り平定した。

その際大将軍は、戦勝は毘沙門天の御加護だと感じ入り、ここに108体の毘沙門天を祀り、国を鎮める祈願所とした・・・なかなかの古い歴史にこの場所にロマンを感じずにいられない。

そして、その当時京都からさらってきた姫君を、悪路王らの蝦夷がこの場所に閉じ込めそれにまつわる悲しい歴史の背景を基に、「姫待不動尊」として祀ったものを後に清衡公が再建したものである。

毘沙門堂です。

岩面大佛です。

金堂です。

本堂と別當です。

そして姫待不動明王を祀る不動堂です。

それで、御朱印は2つ「毘沙門堂」と「姫待不動明王」であります。

そして、次は 源義経終焉の地「高館義経堂」へと車を走らせる。

来た道を戻り毛越寺を通り過ぎ、平泉駅方面に向かう。ナビどおりに走らせたのですが、入り口をなかなか発見できず。右往左往しました(汗)

ここは、先ほど行った毛越寺の管理であるようです。

詳細は以下のリンクで確認してください。

http://www.motsuji.or.jp/gikeido/

何れにせよ、歴史上の悲劇の地に立ち何を思うか・・・兄・頼朝に追われ、この地平泉に落ち延びた義経は三代・秀衡に匿われていました。しかし、頼朝の圧迫に耐えかねた四代・泰衡の急襲にあい、この地で妻子と共に自害したと伝えれているのだ・・・

ここからは、衣川の戦いで弁慶が立ち往生したといわれる衣川と北上川が合流するするその地を眺望できる素晴らしい眺めでもあり、当時で言えば大事な要害だったのだと思われる。

さらに時代をくだり、この地に松尾芭蕉と弟子の曽良が立ち、眼下に広がる夏草が揺れる様を眺めた芭蕉は、百年にわたり平泉文化を築き上げた奥州藤原氏の栄華や、この地に散った義経公を思い、かの名句を読んだのである。

三代の栄耀一睡のうちにして、大門の跡は一里こなたにあり。秀衡が跡は田野になりて、金鶏山のみ形を残す。まづ高館に登れば、北上川南部より流るる大河なり。衣川は和泉が城を巡りて、高館の下にて大河に落ち入る。泰衡らが旧跡は、衣が関を隔て、南部口をさし固め、蝦夷を防ぐと見えたり。さても義臣すぐつてこの城にこもり、功名一時の草むらとなる。「国破れて山河あり、城春にして草青みたり」と、かさうち敷きて時の移るまで涙を落としはべりぬ。

夏草や 兵共が 夢の跡

卯の花に兼房みゆるしらがかな < 曾良>

御朱印は入り口受付にて頂戴しました。

これにて平泉の旅は終了。宿泊地の気仙沼に向かいました。

2013年08月16日

四寺廻廊の旅 その1

今年の夏休みを利用して、東北四寺回廊の旅に出かけた。

東北四寺回廊とは、9世紀慈覚大師円仁が開山した四寺、つまり平泉・中尊寺、同じく平泉毛越寺、松島・瑞巌寺、山寺・立石寺の四寺を巡り、結願をする巡礼の事である。

<中尊寺 天台宗東北大本山>

850年、慈覚大師円仁の開山。

12世紀初め奥州藤原氏初代清衡公が十数年にわたる合戦で亡くなった命を平等に供養し、仏国土を建設するために大伽藍を造営。

金色堂を始め数多の国宝・重要文化財を伝える平安仏教美術の宝庫でもある。

前日の夜9時過ぎに家を出発。ナビの設定ををすると総走行距離620Km・・・到着予想時刻は翌朝の4時半!多少のロスも含めて6時位に着けばと車を走らせましたが、のっけから東名の御殿場~横浜町田の間の大渋滞に巻き込まれ心が折れてしまう。それでも首都高から東北道はそれなりにスムースに動き眠さを除けばストレス無く移動できました。

中尊寺には6時半位に到着。あえて金色堂の脇まで車で行ってしまいましたが、既に駐車場にて待ちの車が2台・・上手がいるものだ(笑)

さて、駐車場が開くまで暇をもてましているのもなんなので、金色堂の周りを散策・・・特に外から眺めるのは普通にできるのでその景観を予め満喫しつつ時間をつぶす事に・・・

しかし、いざ駐車場が開場になっても拝観時間が8時半から^ ^;しかし、ここまできたら待つしかないので拝観券発行所の讃衡蔵前にて並ぶ。ここでポールポジションを確保し、嫁と子供らには金色堂の前で待機しているように指示を出す。そうこうしているうちに、後ろにはびっくりするほどの人の列ができている!やはり人気があるのだなと実感。

さて、拝観券を購入し隣の金色堂にダッシュ!まるで寝ていないとは思えないこのポテンシャルに自分でも驚愕(笑)ま~宿に着いた後にしっぺ返しがくるのですが・・・それでも金色堂一番乗りを果たす。

金色堂での目的は、この見開き2頁にわたる御朱印を頂く為であります。よくよく注意しなければならないのは、ここで金色堂の御朱印帳を購入しなければこの御朱印はいただけないということである。一般の御朱印帳でお願いしてもいただけないので要注意であります。

”五月雨の 降残してや光堂” 芭蕉がここ金色堂で残した俳句であります。

金色堂周辺を拝観し能舞台へ・・・その昔、ここでどの様な舞が舞われたのだろう?奥州藤原氏の権力・勢力に思いを馳せながら・・・

そんして、拝観券を入手した讃衡蔵へ・・・ここは中尊寺に伝わる文化財・宝物を永く後世に伝える宝物館であります。そこで様々なお宝を拝観しここでも御朱印をいただく。

そして、目の前にある阿弥陀堂へ参拝。ここでも御朱印をいただく。

次は大日堂へ・・・ここでも御朱印をいただく。

そして、隣の峯薬師堂へ・・・もちろんここでも御朱印をいただく。

次はいよいよ本堂へ・・・四寺廻廊の御朱印はこちらでいただきます。当然、本堂の御朱印もいただく。

実は四寺廻廊の御朱印帳は、昨年の瑞巌寺にて購入してあったのでそちらに追記してもらいました。

いずれにしても、四寺廻廊の御朱印と御朱印帳の取り扱いはこちらです。

ここまで来て、だいぶ疲れが・・・当たり前ですが、本堂近くのこちらの茶屋で一服。しまった!うちの嫁が写っちまっている(笑)ま~お許しください。

そういえば、小僧が動画撮影していたな~どうなってんだろう・・・・これから確認しなきゃ^ ^;

そして最後は弁慶堂へ、当然この地は義経と弁慶の因縁の地でもあるわけで・・・ しかしですね、感心したのはここの売店のおばちゃんの達筆な事! それまでのお堂では書置きに日付を入れる程度だったのに、ここではそのおばちゃんがさらさらと自分で書いていた・・・それがまたまた芸術的なこと!!この旅の一番のお気に入りといってよいものです。

本来はあと数箇所御朱印所があるんですが、今回はこれで断念。 次に毛越寺へ向かう事に・・・・

東北四寺回廊とは、9世紀慈覚大師円仁が開山した四寺、つまり平泉・中尊寺、同じく平泉毛越寺、松島・瑞巌寺、山寺・立石寺の四寺を巡り、結願をする巡礼の事である。

<中尊寺 天台宗東北大本山>

850年、慈覚大師円仁の開山。

12世紀初め奥州藤原氏初代清衡公が十数年にわたる合戦で亡くなった命を平等に供養し、仏国土を建設するために大伽藍を造営。

金色堂を始め数多の国宝・重要文化財を伝える平安仏教美術の宝庫でもある。

前日の夜9時過ぎに家を出発。ナビの設定ををすると総走行距離620Km・・・到着予想時刻は翌朝の4時半!多少のロスも含めて6時位に着けばと車を走らせましたが、のっけから東名の御殿場~横浜町田の間の大渋滞に巻き込まれ心が折れてしまう。それでも首都高から東北道はそれなりにスムースに動き眠さを除けばストレス無く移動できました。

中尊寺には6時半位に到着。あえて金色堂の脇まで車で行ってしまいましたが、既に駐車場にて待ちの車が2台・・上手がいるものだ(笑)

さて、駐車場が開くまで暇をもてましているのもなんなので、金色堂の周りを散策・・・特に外から眺めるのは普通にできるのでその景観を予め満喫しつつ時間をつぶす事に・・・

しかし、いざ駐車場が開場になっても拝観時間が8時半から^ ^;しかし、ここまできたら待つしかないので拝観券発行所の讃衡蔵前にて並ぶ。ここでポールポジションを確保し、嫁と子供らには金色堂の前で待機しているように指示を出す。そうこうしているうちに、後ろにはびっくりするほどの人の列ができている!やはり人気があるのだなと実感。

さて、拝観券を購入し隣の金色堂にダッシュ!まるで寝ていないとは思えないこのポテンシャルに自分でも驚愕(笑)ま~宿に着いた後にしっぺ返しがくるのですが・・・それでも金色堂一番乗りを果たす。

金色堂での目的は、この見開き2頁にわたる御朱印を頂く為であります。よくよく注意しなければならないのは、ここで金色堂の御朱印帳を購入しなければこの御朱印はいただけないということである。一般の御朱印帳でお願いしてもいただけないので要注意であります。

”五月雨の 降残してや光堂” 芭蕉がここ金色堂で残した俳句であります。

金色堂周辺を拝観し能舞台へ・・・その昔、ここでどの様な舞が舞われたのだろう?奥州藤原氏の権力・勢力に思いを馳せながら・・・

そんして、拝観券を入手した讃衡蔵へ・・・ここは中尊寺に伝わる文化財・宝物を永く後世に伝える宝物館であります。そこで様々なお宝を拝観しここでも御朱印をいただく。

そして、目の前にある阿弥陀堂へ参拝。ここでも御朱印をいただく。

次は大日堂へ・・・ここでも御朱印をいただく。

そして、隣の峯薬師堂へ・・・もちろんここでも御朱印をいただく。

次はいよいよ本堂へ・・・四寺廻廊の御朱印はこちらでいただきます。当然、本堂の御朱印もいただく。

実は四寺廻廊の御朱印帳は、昨年の瑞巌寺にて購入してあったのでそちらに追記してもらいました。

いずれにしても、四寺廻廊の御朱印と御朱印帳の取り扱いはこちらです。

ここまで来て、だいぶ疲れが・・・当たり前ですが、本堂近くのこちらの茶屋で一服。しまった!うちの嫁が写っちまっている(笑)ま~お許しください。

そういえば、小僧が動画撮影していたな~どうなってんだろう・・・・これから確認しなきゃ^ ^;

そして最後は弁慶堂へ、当然この地は義経と弁慶の因縁の地でもあるわけで・・・ しかしですね、感心したのはここの売店のおばちゃんの達筆な事! それまでのお堂では書置きに日付を入れる程度だったのに、ここではそのおばちゃんがさらさらと自分で書いていた・・・それがまたまた芸術的なこと!!この旅の一番のお気に入りといってよいものです。

本来はあと数箇所御朱印所があるんですが、今回はこれで断念。 次に毛越寺へ向かう事に・・・・

2013年04月30日

北口本宮冨士浅間神社

久しぶりの休暇が取れた。仕事は土曜日から連休なんだが、何せ少年野球に、既に丸三日時間を割いてしまった。昨年、息子が野球を始めるまでは、ライフワークとして、週末は神社・仏閣を廻る一人旅が主だったのですが、今は割ける時間に限りがあるので、今日は貴重な与えられた時間でした。

甲府から、河口湖方面を今日は辿りましたが、甲府はたいがいまわり尽くしていますので、今日のブログメインはここ、<北口本宮冨士浅間神社であります。

富士宮在住の私としては、身近に富士山本宮浅間大社が御鎮座されている関係上、富士山の反対側のこちらにはあまり関心がなかった。

で、今回初めての参拝になったわけですが、富士宮のそれと好対照と言うか、静けさから言うとこちらの方が優っていますね。それでも、木花咲耶姫命が主祭神である事や、富士登山の玄関口としての役割を果たしていたと言う共通点には親しみを感じる。

ただ、違う点が一つあります。それは、境内にもう一つ摂社としての「諏訪神社」の社が共存している事だ。

諏訪と言えば、武田信玄との繋がりが連想され、勝頼の代に織田軍に滅ぼされた後、この辺一体もその後徳川の拝領地になったはずだ。諏訪神社が現存し、浅間神社と共存している点が、日本人らしいな…と、感じ得ます。

ただ、歴史背景は私の推測ですが…

わが町、富士宮の浅間さんとこちらの浅間さんとの比較も、なかなか粋で愉快かもしれませんね。

最後に参拝を終えて、駐車場のところにあるうどん屋さんで肉うどんを頼みましたが、ほうとうと同様に独特の食感でありますね。

甲府から、河口湖方面を今日は辿りましたが、甲府はたいがいまわり尽くしていますので、今日のブログメインはここ、<北口本宮冨士浅間神社であります。

富士宮在住の私としては、身近に富士山本宮浅間大社が御鎮座されている関係上、富士山の反対側のこちらにはあまり関心がなかった。

で、今回初めての参拝になったわけですが、富士宮のそれと好対照と言うか、静けさから言うとこちらの方が優っていますね。それでも、木花咲耶姫命が主祭神である事や、富士登山の玄関口としての役割を果たしていたと言う共通点には親しみを感じる。

ただ、違う点が一つあります。それは、境内にもう一つ摂社としての「諏訪神社」の社が共存している事だ。

諏訪と言えば、武田信玄との繋がりが連想され、勝頼の代に織田軍に滅ぼされた後、この辺一体もその後徳川の拝領地になったはずだ。諏訪神社が現存し、浅間神社と共存している点が、日本人らしいな…と、感じ得ます。

ただ、歴史背景は私の推測ですが…

わが町、富士宮の浅間さんとこちらの浅間さんとの比較も、なかなか粋で愉快かもしれませんね。

最後に参拝を終えて、駐車場のところにあるうどん屋さんで肉うどんを頼みましたが、ほうとうと同様に独特の食感でありますね。

2013年04月21日

清見寺リターンズ

今日は日曜日、いつもなら野球で一日終わってしまうところですが、朝から雨の予報通り、今日の練習は中止と相成りました。

と言う事で、最近足の遠のいていた、お寺廻りをして参りました。

雨の中の出発でしたが、自分の勝手な予測ではつく頃には上がるんでは⁇なんて仄かな期待を持ちながら、車を走らせました。

向かった先は、清見寺。

既に何回か訪れていたんですが、またリピートしてしまいました。理由は…たんに、ゆっくりできると言う事なんですがね。

参拝を済ませ、最初に向かったのは、五百羅漢。

流石に、御釈迦様の弟子だけあって、いろんな表情の中に、温かみや厳しさ、哀れみや喜びと、人の喜怒哀楽全ての顔を垣間見る事ができます。

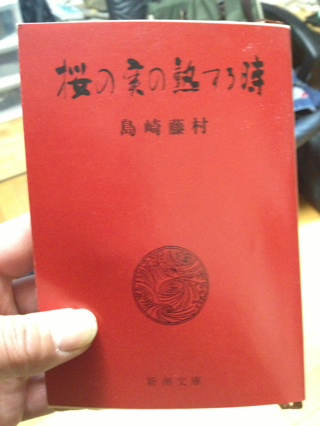

この場所は、島崎藤村の「桜の実の熟する時」に、登場すると書いてありますが、本を全読した自分から言わせると、最後の2ページ目に登場するだけで、話の脈略とは全く関係無いので、がっかりした記憶があります。

境内には、由緒正き文化財が散在しており、ただいるだけで、時間を忘れる。

そして、建物内の見学を一人で…拝観料300円なり。

写真をつらつらと貼りましたが、こんな雰囲気なんです…しかも、他の拝観者は無しε-(´∀`; ) 独り占めな訳です。

こんな贅沢はありませんな…正味1時間半くらいかな〜2階の海の見える座敷に、ただぼ〜っと、海を眺めるなんて贅沢を、僅か300円で堪能出来るのは、ここしかないかもしれない^_^

最後は、御朱印を貰って…

いや〜良き一日でした。

と言う事で、最近足の遠のいていた、お寺廻りをして参りました。

雨の中の出発でしたが、自分の勝手な予測ではつく頃には上がるんでは⁇なんて仄かな期待を持ちながら、車を走らせました。

向かった先は、清見寺。

既に何回か訪れていたんですが、またリピートしてしまいました。理由は…たんに、ゆっくりできると言う事なんですがね。

参拝を済ませ、最初に向かったのは、五百羅漢。

流石に、御釈迦様の弟子だけあって、いろんな表情の中に、温かみや厳しさ、哀れみや喜びと、人の喜怒哀楽全ての顔を垣間見る事ができます。

この場所は、島崎藤村の「桜の実の熟する時」に、登場すると書いてありますが、本を全読した自分から言わせると、最後の2ページ目に登場するだけで、話の脈略とは全く関係無いので、がっかりした記憶があります。

境内には、由緒正き文化財が散在しており、ただいるだけで、時間を忘れる。

そして、建物内の見学を一人で…拝観料300円なり。

写真をつらつらと貼りましたが、こんな雰囲気なんです…しかも、他の拝観者は無しε-(´∀`; ) 独り占めな訳です。

こんな贅沢はありませんな…正味1時間半くらいかな〜2階の海の見える座敷に、ただぼ〜っと、海を眺めるなんて贅沢を、僅か300円で堪能出来るのは、ここしかないかもしれない^_^

最後は、御朱印を貰って…

いや〜良き一日でした。

2013年03月25日

修禅寺

3月24日は、少年野球の審判講習ということで伊豆の修善寺に出かけました。

審判講習の予定は朝の8時半から15時までの予定でありましたので、これはもう行くしかないと、講習の時間中もそわそわしながら、時を待っておりました。終了後、早速行ってみる。駐車場は修善寺総合会館に止める・・・寺地近くは殆ど有料で、そこまで行くのに旅館街の道幅が極端に狭く、車のすれ違いがきわめて困難だからである。

早速、歩いて向かうと、これまた結構な賑わいなんでありました。お寺を中心とした温泉街の情緒を感じながら、まずはお寺に参拝という事で、修禅寺に参拝。

修禅寺のぜんは”禅”というだけあって、曹洞宗の禅寺でありますが、開創は804年、弘法大師空海がこの地に創建。当初は真言密教でありましたが、鎌倉時代にその土地柄鎌倉幕府との縁も深く、蘭渓道隆禅師(鎌倉の建長寺の開祖)の手により臨済宗に改宗。さらに、室町時代に至ると、韮山城主・北条早雲の手により、曹洞宗に開創、現在に至る。ゆえに、御本尊は大日如来という事も頷ける。

寺内は、観光客らしき人々であふれておりましたが、桜の方はもう少し後のような気配・・・残念でした。

隣の日枝神社は、弘法大師建立といわれている神社であり、修禅寺の鬼門にあたります。明治の神仏分離により分離したものの、もとは修禅寺の山王社でした。

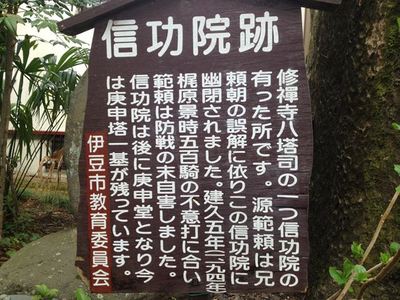

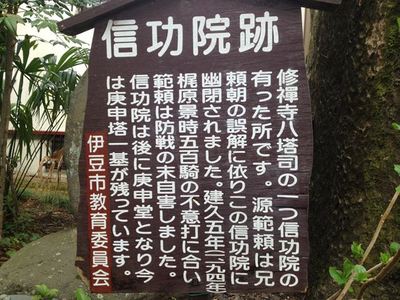

境内には、夫婦でくぐると子宝に恵まれるという夫婦スギの大木があり、これがまた壮大で写真に収まりきらない(笑)また源範頼が幽閉され住んでいたという信功院跡もあるらしいのですが、確認するのを忘れました・・・すいません。

一連の参拝をおえて、門前町を散策。結構人が歩いている。そんなにアクセスが言い訳ではないのですが、川が流れ、温泉宿があり、心地よい起伏もある。町並みがまだまだですが、和モダンポク整備されつつあり、ぶらっと歩いてみて愉快な感じを受けました。どうせ、あれだけすれ違うもの困難なくらい道幅が狭いのですから、どうせなら車の乗り入れを禁止して、ハズレに駐車場でも設けて、シャトルバス(ワゴン車)みたいなもので修禅寺の門前まで向かえば安全でだと思うんですが・・・勿論、歩いて向かうのもよし。清流が流れ、そこに美しい景色があり、洒落たお店でもあれば・・・・

わが町、富士宮の門前町はそれに比べて、寂れていてシャッター街となっている。なにか工夫をしてあのような風情のある町並みにならんものか・・・浅間大社があり、焼きそばがあり、一応清流もあるのだから。修禅寺もそうなんですが、調布の深大寺等の門前町みたいなところが欲しいな~と感慨に耽ることとなった一日でした。

審判講習の予定は朝の8時半から15時までの予定でありましたので、これはもう行くしかないと、講習の時間中もそわそわしながら、時を待っておりました。終了後、早速行ってみる。駐車場は修善寺総合会館に止める・・・寺地近くは殆ど有料で、そこまで行くのに旅館街の道幅が極端に狭く、車のすれ違いがきわめて困難だからである。

早速、歩いて向かうと、これまた結構な賑わいなんでありました。お寺を中心とした温泉街の情緒を感じながら、まずはお寺に参拝という事で、修禅寺に参拝。

修禅寺のぜんは”禅”というだけあって、曹洞宗の禅寺でありますが、開創は804年、弘法大師空海がこの地に創建。当初は真言密教でありましたが、鎌倉時代にその土地柄鎌倉幕府との縁も深く、蘭渓道隆禅師(鎌倉の建長寺の開祖)の手により臨済宗に改宗。さらに、室町時代に至ると、韮山城主・北条早雲の手により、曹洞宗に開創、現在に至る。ゆえに、御本尊は大日如来という事も頷ける。

寺内は、観光客らしき人々であふれておりましたが、桜の方はもう少し後のような気配・・・残念でした。

隣の日枝神社は、弘法大師建立といわれている神社であり、修禅寺の鬼門にあたります。明治の神仏分離により分離したものの、もとは修禅寺の山王社でした。

境内には、夫婦でくぐると子宝に恵まれるという夫婦スギの大木があり、これがまた壮大で写真に収まりきらない(笑)また源範頼が幽閉され住んでいたという信功院跡もあるらしいのですが、確認するのを忘れました・・・すいません。

一連の参拝をおえて、門前町を散策。結構人が歩いている。そんなにアクセスが言い訳ではないのですが、川が流れ、温泉宿があり、心地よい起伏もある。町並みがまだまだですが、和モダンポク整備されつつあり、ぶらっと歩いてみて愉快な感じを受けました。どうせ、あれだけすれ違うもの困難なくらい道幅が狭いのですから、どうせなら車の乗り入れを禁止して、ハズレに駐車場でも設けて、シャトルバス(ワゴン車)みたいなもので修禅寺の門前まで向かえば安全でだと思うんですが・・・勿論、歩いて向かうのもよし。清流が流れ、そこに美しい景色があり、洒落たお店でもあれば・・・・

わが町、富士宮の門前町はそれに比べて、寂れていてシャッター街となっている。なにか工夫をしてあのような風情のある町並みにならんものか・・・浅間大社があり、焼きそばがあり、一応清流もあるのだから。修禅寺もそうなんですが、調布の深大寺等の門前町みたいなところが欲しいな~と感慨に耽ることとなった一日でした。

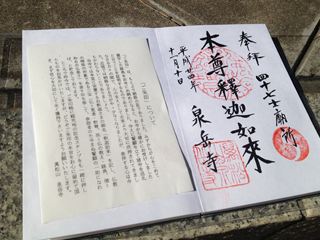

2012年11月12日

泉岳寺

先週の土曜日、11月10日に私用で東京へ行きました。

用事は夕方なので、時間は大切に

新幹線の品川で下車、東急線に乗り換えて一駅の泉岳寺へと向かいました。

もうすぐ年末ですね。と、なれば忠臣蔵のドラマがいつもの様に放送されますね。

その前にというわけではありませんが、赤穂義士の方々にご挨拶をと思いついた次第です。

山門を抜けると、大石内蔵助の像がお出迎えであります。

墓所へ向かう間に、討ち入りにまつわる史跡やらがあります。案内を読むとすこしぞっとしますが

で、墓所へ・・・・

主君と義士達の墓石配置はこんな感じ。

最後に、自分は初めて知ったのですが、あの駒澤大学の設立とこの泉岳寺は深い関係がある。

境内には学寮があり、後に吉祥寺の旃檀林学寮、青松寺の獅子窟学寮と統合して駒澤大学に発展したほか、現在でも僧侶は境内の学寮で共同生活を行いながら大学に通学しているとのことであります。

用事は夕方なので、時間は大切に

新幹線の品川で下車、東急線に乗り換えて一駅の泉岳寺へと向かいました。

もうすぐ年末ですね。と、なれば忠臣蔵のドラマがいつもの様に放送されますね。

その前にというわけではありませんが、赤穂義士の方々にご挨拶をと思いついた次第です。

山門を抜けると、大石内蔵助の像がお出迎えであります。

墓所へ向かう間に、討ち入りにまつわる史跡やらがあります。案内を読むとすこしぞっとしますが

で、墓所へ・・・・

主君と義士達の墓石配置はこんな感じ。

最後に、自分は初めて知ったのですが、あの駒澤大学の設立とこの泉岳寺は深い関係がある。

境内には学寮があり、後に吉祥寺の旃檀林学寮、青松寺の獅子窟学寮と統合して駒澤大学に発展したほか、現在でも僧侶は境内の学寮で共同生活を行いながら大学に通学しているとのことであります。

2012年05月26日

増上寺

GWの寺社巡り続き・・

2012年4月30日 新橋の烏森神社のあと、どこに向かうか???

別段以降の予定も立っていなかったのですが、そう言えば!と、思い立っちのが 芝の増上寺なんです。

嫁子供がゆりかもめでお台場から戻ってくるのが昼ごろ・・まだ、時間がある^ ^ 気楽だ(^o^)ノ~~~~

やはり一番インパクトあるのは、このコントラスト・・・ 東京タワーが後ろに控えるこの姿かな (^ ^)

スカイツリーの出現で 浅草寺もこんな感じなんでしょうね・・でも、何気に東京タワーの歴史背景・・日本の高度経済成長

のシンボル的な部分も捨て置けないですよね。

増上寺は、徳川の菩提寺ということもあって、葵の御紋がいたるところにありますな。

残念なことは、やはり先の対戦で米国の非道ともいえる、空襲で伽藍や重要な文化財が焼け落ちてしまったこと・・・残念だ非常に残念だ!

境内の様子 貞恭庵・・・十四代将軍徳川家茂公御正室、皇女和宮さまゆかりのお茶室。

こんなところで、お茶を頂いてみたいものです。

そろそろ時間というとこで、今回はお迎えに新橋までいかねばならない(> <)

またくることとしよう。

2012年4月30日 新橋の烏森神社のあと、どこに向かうか???

別段以降の予定も立っていなかったのですが、そう言えば!と、思い立っちのが 芝の増上寺なんです。

嫁子供がゆりかもめでお台場から戻ってくるのが昼ごろ・・まだ、時間がある^ ^ 気楽だ(^o^)ノ~~~~

やはり一番インパクトあるのは、このコントラスト・・・ 東京タワーが後ろに控えるこの姿かな (^ ^)

スカイツリーの出現で 浅草寺もこんな感じなんでしょうね・・でも、何気に東京タワーの歴史背景・・日本の高度経済成長

のシンボル的な部分も捨て置けないですよね。

増上寺は、徳川の菩提寺ということもあって、葵の御紋がいたるところにありますな。

残念なことは、やはり先の対戦で米国の非道ともいえる、空襲で伽藍や重要な文化財が焼け落ちてしまったこと・・・残念だ非常に残念だ!

境内の様子 貞恭庵・・・十四代将軍徳川家茂公御正室、皇女和宮さまゆかりのお茶室。

こんなところで、お茶を頂いてみたいものです。

そろそろ時間というとこで、今回はお迎えに新橋までいかねばならない(> <)

またくることとしよう。

2012年05月15日

油山寺

GW寺社まわり続き 5月1日 油山寺

可睡斎を後にして、向かったのが、油山寺であります。

1300年前 行基菩薩により開山された真言密教の古刹であります。

特に目にご利益あらたかで、46代考謙天皇がここで眼病全快され勅願寺と定まったという・・・

以来、目の霊山と名声を馳せることとなったようだ・・

御朱印也・・隣に映っているのが、印傳の新作・スマホケース(^ ^)

山門は元掛川城の大手門であります。 一応、国指定重要文化財です。

さ~本堂へと・・・向かったはいいが・・・まるでピクニック気分(T T) 確かに入り口で小学生の遠足と思われる団体と出くわしてはいたが・・・まさか?? 遠い! 足が上がらない!! もう俺は中年だ!! と、ひとりぶつぶつ言いながら、山頂(本堂)に到着。 案の定、小学生の団体がそこに・・・ 俺は一人で何してるんだ??とおもいながらも、薬師本堂に礼拝。

隣には、国の重文 三重塔が・・

今度はひたすら下るのみ。 御朱印をもらいにいくと、そこには・・足腰が悪い方はここから遥拝してくださいと書いてある。

ん~俺は!俺はまだ・・・と、いいながら当山を後にしたのである。

可睡斎を後にして、向かったのが、油山寺であります。

1300年前 行基菩薩により開山された真言密教の古刹であります。

特に目にご利益あらたかで、46代考謙天皇がここで眼病全快され勅願寺と定まったという・・・

以来、目の霊山と名声を馳せることとなったようだ・・

御朱印也・・隣に映っているのが、印傳の新作・スマホケース(^ ^)

山門は元掛川城の大手門であります。 一応、国指定重要文化財です。

さ~本堂へと・・・向かったはいいが・・・まるでピクニック気分(T T) 確かに入り口で小学生の遠足と思われる団体と出くわしてはいたが・・・まさか?? 遠い! 足が上がらない!! もう俺は中年だ!! と、ひとりぶつぶつ言いながら、山頂(本堂)に到着。 案の定、小学生の団体がそこに・・・ 俺は一人で何してるんだ??とおもいながらも、薬師本堂に礼拝。

隣には、国の重文 三重塔が・・

今度はひたすら下るのみ。 御朱印をもらいにいくと、そこには・・足腰が悪い方はここから遥拝してくださいと書いてある。

ん~俺は!俺はまだ・・・と、いいながら当山を後にしたのである。

2012年05月15日

大洞院 「石松の墓」

GW5月1日の続き

大洞院 曹洞宗の古刹でありますが、何よりも有名なのが「石松の墓」でしょうか・・

小国神社をの脇を、更に上り・・・確かゴルフ場だったかな? その脇をまたするりと登ると案内が出てます。

駐車場に付くと、これがまず目に付きますね。いろいろ紆余曲折あって、現在は三代目であるそうです。

呼び鈴で、和尚さんを呼び出し、御朱印を頂いたわけですが、気さくな方でよかった。

第二東名の話で盛り上がり、しばしの歓談。

第二東名の結んでくれたご縁だと思って大事にせねば・・・・

大洞院 曹洞宗の古刹でありますが、何よりも有名なのが「石松の墓」でしょうか・・

小国神社をの脇を、更に上り・・・確かゴルフ場だったかな? その脇をまたするりと登ると案内が出てます。

駐車場に付くと、これがまず目に付きますね。いろいろ紆余曲折あって、現在は三代目であるそうです。

呼び鈴で、和尚さんを呼び出し、御朱印を頂いたわけですが、気さくな方でよかった。

第二東名の話で盛り上がり、しばしの歓談。

第二東名の結んでくれたご縁だと思って大事にせねば・・・・

2012年05月08日

可睡斎

連休中 参拝の続き・・・

5月1日に訪れた、可睡斎であります。

前から行きたかったんすよね~

曹洞宗 大本山総持寺の直末寺院であり、この日も雲水さん達が、修行に励んでおられました。

可睡斎の名前の由緒といいますと・・・・

「和尚我を見ること愛児の如し。

故に安心して眠る。

われその親密の情を喜ぶ、和尚、眠るべし」

11代目の住職仙麟等膳(せんりんとうぜん)和尚は、幼い徳川家康とその父を戦乱の中から救い出しかくまいました。

その後、浜松城主になられた徳川家康は、親しく和尚を招いて旧恩を謝し、その席上でコクリコクリと無心にいねむりをする和尚を見て徳川家康はにっこりせられ

「和尚我を見ること愛児の如し。故に安心して眠る。われその親密の情を喜ぶ、和尚、眠るべし」

と申されました。

それ以来仙麟等膳(せんりんとうぜん)和尚は「可睡和尚」と称せられ、後に寺号も東陽軒から「可睡齋」と改められました。また、仙麟等膳和尚の時代、徳川家康公の帰依を受けて、天正11年(1583年)に東海4ケ国(駿河、遠江、三河、伊豆[1部])の僧録司となりました。

だそうであります。

これがかの有名な、出世六の字の穴

この日は流石に空いていましたね・・・しかも朝一番だったからな(笑)

いろんな縁起が、あります。

5月1日に訪れた、可睡斎であります。

前から行きたかったんすよね~

曹洞宗 大本山総持寺の直末寺院であり、この日も雲水さん達が、修行に励んでおられました。

可睡斎の名前の由緒といいますと・・・・

「和尚我を見ること愛児の如し。

故に安心して眠る。

われその親密の情を喜ぶ、和尚、眠るべし」

11代目の住職仙麟等膳(せんりんとうぜん)和尚は、幼い徳川家康とその父を戦乱の中から救い出しかくまいました。

その後、浜松城主になられた徳川家康は、親しく和尚を招いて旧恩を謝し、その席上でコクリコクリと無心にいねむりをする和尚を見て徳川家康はにっこりせられ

「和尚我を見ること愛児の如し。故に安心して眠る。われその親密の情を喜ぶ、和尚、眠るべし」

と申されました。

それ以来仙麟等膳(せんりんとうぜん)和尚は「可睡和尚」と称せられ、後に寺号も東陽軒から「可睡齋」と改められました。また、仙麟等膳和尚の時代、徳川家康公の帰依を受けて、天正11年(1583年)に東海4ケ国(駿河、遠江、三河、伊豆[1部])の僧録司となりました。

だそうであります。

これがかの有名な、出世六の字の穴

この日は流石に空いていましたね・・・しかも朝一番だったからな(笑)

いろんな縁起が、あります。

2012年05月07日

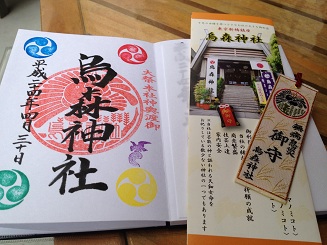

烏森神社

連休中の4月30日に行ってきた、烏森神社の記事。

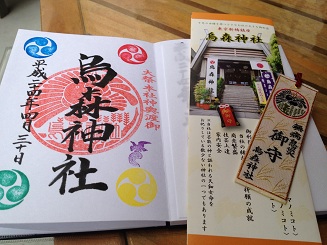

御朱印

このカラフルで独特な御朱印が素敵なんです。(正直感動しました!)

嫁・子供達をお台場に置き去りにし(笑) 私は、車で新橋まで・・・

車をどこに止めようかな?? なんて、迷っていると 路上駐車のパーキング発見。

ま、いいや止めてしまえと止めても、そのパーキングのメーターは起動せず??

どうやら、その日は無料で止めてもいい日だったみたい・・・と私の勝手な解釈ですけれど(笑)

でも!でもなのです!! 神社らしき雰囲気の場所が見当たらない(_ _;)

ナビだとこの辺だし・・・スマホのアプリでもこの辺のはずなんだが・・・と、結局わからずに交番に

駆け込んでしまった・・まったくのおのぼりさん状態。聞くと、すぐそこだよと教えてくれました。

なんとも、ビルの狭間にちゃんとあるではないですか! でも、やはりいつもいく神社とは趣が違う。

鎮守の森みたいな雰囲気はないが、これはこれでなかなかですよね~

ちゃんとお参りも済ませ、御朱印を頂いたわけですが、限られた場所でそこはそこで神域なんですね。

広いとか、狭いの問題ではなく、この場所にある所以を 理解しながらありがたく参拝を済ませました。

神社の所以 ↓ ↓

御朱印

このカラフルで独特な御朱印が素敵なんです。(正直感動しました!)

嫁・子供達をお台場に置き去りにし(笑) 私は、車で新橋まで・・・

車をどこに止めようかな?? なんて、迷っていると 路上駐車のパーキング発見。

ま、いいや止めてしまえと止めても、そのパーキングのメーターは起動せず??

どうやら、その日は無料で止めてもいい日だったみたい・・・と私の勝手な解釈ですけれど(笑)

でも!でもなのです!! 神社らしき雰囲気の場所が見当たらない(_ _;)

ナビだとこの辺だし・・・スマホのアプリでもこの辺のはずなんだが・・・と、結局わからずに交番に

駆け込んでしまった・・まったくのおのぼりさん状態。聞くと、すぐそこだよと教えてくれました。

なんとも、ビルの狭間にちゃんとあるではないですか! でも、やはりいつもいく神社とは趣が違う。

鎮守の森みたいな雰囲気はないが、これはこれでなかなかですよね~

ちゃんとお参りも済ませ、御朱印を頂いたわけですが、限られた場所でそこはそこで神域なんですね。

広いとか、狭いの問題ではなく、この場所にある所以を 理解しながらありがたく参拝を済ませました。

神社の所以 ↓ ↓

2012年01月01日

平成24年元旦 富士山本宮浅間大社

元旦早々に参拝して来ました。

わが町の誇る一ノ宮\(^o^)/

やはり、最初はここですねm(_ _)m

iPhoneから送信

有限会社 鈴木製作所

鈴木高史

Posted by スポット屋 taka at

11:52

│Comments(1)

2011年10月10日

大雄山 最乗寺

平成23年10月9日

自動車の土日出勤も一段落つき、久々に子供達とのお出かけ

正直忙しくなりつつある今・・遊んでいる場合ではないのですが、是だけは(笑)

前から気にかけてた、大雄山最乗寺へいざ!

大井松田ICを降りて、南足柄市へと・・・・ほぼ、一本道だったかな?? わかりやすかったですよ。

早速ですが・・・・頂いた御朱印です。 2種類ありますが?どうします?? と尋ねられたので、すぐさま両方ください!!

とお願いしてしまった

曹洞宗で、総持寺・永平寺より・・・なんて考えていたら甘かった・・・

立派なお寺であります! 敷地もどこからどこまで?? と迷ってしまうくらい(笑)

案内を見ても、えーーーーって感じです。

本堂からの風景・・・しかし、ガキどもは騒ぎまくりで雰囲気台無し・・・・

天狗に由来するお話があるようで、天狗がお出迎え! 格好良いです しかも、おばちゃんたちがしきりに足をさすっておりましたので何かご利益があるようであります。

しかも、おばちゃんたちがしきりに足をさすっておりましたので何かご利益があるようであります。

天狗といえば・・・

まー巨大な高下駄が奉納してありました・・・・左右一対で用をなすことから、夫婦和合のご利益があるみたいですよ(笑)

とりあえず、境内の風景をべたべたと はっときました。

近くにこんな良いところが・・・知らないことばかりであります。

自動車の土日出勤も一段落つき、久々に子供達とのお出かけ

正直忙しくなりつつある今・・遊んでいる場合ではないのですが、是だけは(笑)

前から気にかけてた、大雄山最乗寺へいざ!

大井松田ICを降りて、南足柄市へと・・・・ほぼ、一本道だったかな?? わかりやすかったですよ。

早速ですが・・・・頂いた御朱印です。 2種類ありますが?どうします?? と尋ねられたので、すぐさま両方ください!!

とお願いしてしまった

曹洞宗で、総持寺・永平寺より・・・なんて考えていたら甘かった・・・

立派なお寺であります! 敷地もどこからどこまで?? と迷ってしまうくらい(笑)

案内を見ても、えーーーーって感じです。

本堂からの風景・・・しかし、ガキどもは騒ぎまくりで雰囲気台無し・・・・

天狗に由来するお話があるようで、天狗がお出迎え! 格好良いです

しかも、おばちゃんたちがしきりに足をさすっておりましたので何かご利益があるようであります。

しかも、おばちゃんたちがしきりに足をさすっておりましたので何かご利益があるようであります。天狗といえば・・・

まー巨大な高下駄が奉納してありました・・・・左右一対で用をなすことから、夫婦和合のご利益があるみたいですよ(笑)

とりあえず、境内の風景をべたべたと はっときました。

近くにこんな良いところが・・・知らないことばかりであります。

2011年09月19日

永平寺

2011年9月16日

那谷寺を後にし・・・でも、那谷寺はもっと時間があるときにいきたいものです。見所満載なので・・・・

後ろ髪を引かれつつも??てか、自分丸坊主なんですが?? 自分でとりあえず突っ込みをいれて!

本日のメイン 永平寺へ!

承陽殿・・・つまり道元禅師のこと・・・

そう、ここは曹洞宗の大本山・・・雲水さん達が、御出迎えしてくれます。

参拝順路を確認しながら進むのですが・・・広い・・・階段きつい・・・でも感動みたいな(笑)

自分も地元で坐禅会なんて参加してるもんで、ついその気になり・・・この一枚がなかなか好評で・・・

違和感がねー! などと 揶揄されます。 違和感無いのは頭だけなんですがね・・・

しかし、いい旅だった・・・ 次はいついけるのでしょうか?

那谷寺を後にし・・・でも、那谷寺はもっと時間があるときにいきたいものです。見所満載なので・・・・

後ろ髪を引かれつつも??てか、自分丸坊主なんですが?? 自分でとりあえず突っ込みをいれて!

本日のメイン 永平寺へ!

承陽殿・・・つまり道元禅師のこと・・・

そう、ここは曹洞宗の大本山・・・雲水さん達が、御出迎えしてくれます。

参拝順路を確認しながら進むのですが・・・広い・・・階段きつい・・・でも感動みたいな(笑)

自分も地元で坐禅会なんて参加してるもんで、ついその気になり・・・この一枚がなかなか好評で・・・

違和感がねー! などと 揶揄されます。 違和感無いのは頭だけなんですがね・・・

しかし、いい旅だった・・・ 次はいついけるのでしょうか?

2011年09月19日

那谷寺

2011年9月16日

富山での青全交の翌日、仲間6人連れ立ってちょっとした小旅行へ・・・・

富山を出発後、最初の兼六園は本当の観光気分(笑) ガイドなんか付けてちょっとリッチに廻ってみました

自分的には・・・・近くの確かテンコさんも行った 忍者寺行きテー!! と思いつつも、時間の都合上却下

でも、次は予定通りの 那谷寺 へ

大悲殿・・・・素晴らしい!ではないですか!!

山門から・・・・

特別拝観の三尊石琉美園 圧巻!!

奇岩遊仙境 どうですかこの景色!! 白山信仰のお寺・・・納得。

本殿・・・実は岩窟の中にあるんですよ・・・その中を胎内くぐり・・・っと、生まれ変わりました(笑)

折角なので、兼六園の写真もちょっとだけ・・・

三芳庵水亭にて抹茶を頂く・・・風流です。

富山での青全交の翌日、仲間6人連れ立ってちょっとした小旅行へ・・・・

富山を出発後、最初の兼六園は本当の観光気分(笑) ガイドなんか付けてちょっとリッチに廻ってみました

自分的には・・・・近くの確かテンコさんも行った 忍者寺行きテー!! と思いつつも、時間の都合上却下

でも、次は予定通りの 那谷寺 へ

大悲殿・・・・素晴らしい!ではないですか!!

山門から・・・・

特別拝観の三尊石琉美園 圧巻!!

奇岩遊仙境 どうですかこの景色!! 白山信仰のお寺・・・納得。

本殿・・・実は岩窟の中にあるんですよ・・・その中を胎内くぐり・・・っと、生まれ変わりました(笑)

折角なので、兼六園の写真もちょっとだけ・・・

三芳庵水亭にて抹茶を頂く・・・風流です。

2011年09月17日

冨士御室浅間神社

平成23年9月9日

大泉寺を後にし、すこぶる関係のある富士御室浅間神社に向かいました。

何が関係あるかというと・・・・信玄の長女黄梅院・・・

当時の武田・今川・北条の三国同盟の狭間で翻弄された

信玄の駿河信仰に怒った北条に離別され国元に戻った黄梅院であったが

帰国後間もなく逝去してしまった。

その菩提供養を願ったのが大泉寺。

その長女黄梅院が懐妊した際、信玄が安産祈願の願文を奉納したのが

この神社なのである。

当日は、何かのお祭りらしく(詳しくはわかりません・・・)平日にかかわらず、多様な衣装を身にまとった

子供達がぞろぞろいて、何か圧倒されました。

河口湖の湖畔にあり・・・道の駅の近くでした・・・名前は忘れましたが(笑)

大泉寺を後にし、すこぶる関係のある富士御室浅間神社に向かいました。

何が関係あるかというと・・・・信玄の長女黄梅院・・・

当時の武田・今川・北条の三国同盟の狭間で翻弄された

信玄の駿河信仰に怒った北条に離別され国元に戻った黄梅院であったが

帰国後間もなく逝去してしまった。

その菩提供養を願ったのが大泉寺。

その長女黄梅院が懐妊した際、信玄が安産祈願の願文を奉納したのが

この神社なのである。

当日は、何かのお祭りらしく(詳しくはわかりません・・・)平日にかかわらず、多様な衣装を身にまとった

子供達がぞろぞろいて、何か圧倒されました。

河口湖の湖畔にあり・・・道の駅の近くでした・・・名前は忘れましたが(笑)

Posted by スポット屋 taka at

22:08

│Comments(0)