2013年08月17日

四寺廻廊の旅 結願

8月14日 前日天童入りをしていたので、宿泊先のホテルを早めに出発し、山寺に向かいました。

http://www.rissyakuji.jp/

宿の天童温泉・天童ホテルからは車で15分から20分というところです。8時15分到着時には既に参拝者が多数いました。登山口にある根本中堂あたりで拝観開始時間の8時半までしばし時間をつぶす。

ちなみに、四寺廻廊の御朱印はこの根本中堂でいただきます。

山寺は、正しくは宝珠山立石寺といい、貞観2年(860)清和天皇の勅願によって慈覚大師が開いた、天台宗のお山。正面の大きな建物は、国指定重要文化財の根元中堂である。延文元年(1356)初代山形城主・斯波兼頼が再建した、入母屋造・5間4面の建物で、ブナ材の建築物では日本最古といわれ、天台宗仏教道場の形式がよく保存されている。堂内には、慈覚大師作と伝える木造薬師如来坐像が安置され、伝教大師が比叡山に灯した灯を立石寺に分けたものを、織田信長の焼打で延暦寺を再建したときには逆に立石寺から分けたという、不滅の法灯を拝することができる。

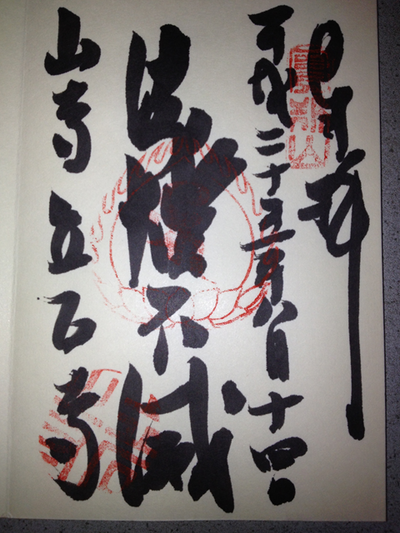

拝観の開始時刻になり早速、根本中堂に参拝。そして御朱印をいただく。さらに四寺廻廊の御朱印も先にいただいておくことにした。

これから、登山をするのに少しでも荷物を少なくしたかったので、いただいた後一旦車に戻り四寺廻廊の御朱印帳は置いてきました。

さて、それから登山開始。

芭蕉の句碑を横目に見ながら、次へ進む。

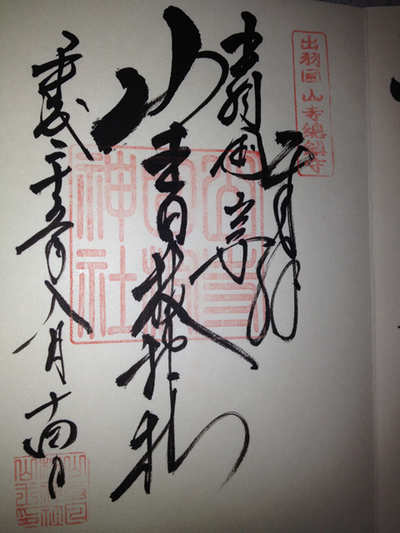

隣にある、日枝神社参拝をし御朱印をいただく。

次は芭蕉と曽良の像をしみじみと眺める・・・

そして山門に到着。ここで拝観料(登山料)を払う。

そして、ここから険しい階段を登って行くことになる。

途中にある”せみ塚”にて、感慨に耽る。

俳聖松尾芭蕉が山寺の地を訪れたのは元禄二年(1689)旧暦で五月二十七日(新暦七月十三日)、紀行文と句を詠んだのは当時麓にあった宿坊といわれています。その後、翁に連なる弟子たちがこの地を訪れ、往時の面影から翁を偲び、この場所が芭蕉翁が句の着想を得た場所ではないかと、翁の遺した短冊を土台石の下に埋め塚を立てたものがせみ塚となります。その後、山寺は斎藤茂吉をはじめ多くの俳人・歌人が訪れ、今尚変わらぬ風景に芭蕉翁を感じた方々が残した詩が参道の至るところに句碑となってご覧になれます。

閑さや 岩にしみ入る蝉の声の雰囲気がよく伝わってきます。

登山のすがら、あたりの山寺らしい景観を楽しみながら、大汗をかき、やっとこさ仁王門まで辿り着く。

そして、性相院に参拝。

HPより抜粋・・(仁王門からのぼると性相院となります。

昔は山上にあった十二支院の一つで慈覚大師作と伝えられる阿弥陀如来を本尊とし運慶作の毘沙門天を安置し、明治元年に山の善行院、極楽院を合併され現在に至ります。)

まず、ここで御朱印をいただく。ここでの御朱印は2種類。

阿弥陀如来と毘沙門天であります。

次は金乗院に参拝。

(十二支院の一つで、延命地蔵菩薩を本尊とし、ほかに千体・不動明王を安置しており、寺は天保十一年(1840年)三月、澄明旭海によって再建されました。)

ここでも御朱印をいただきました。

また次は中性院に参拝。

(阿弥陀如来を本尊とし、明治元年に不動院と合併されました。背後の岩窟には新庄藩戸沢家歴代の石碑が立ち、また道の向かい側には、山形城主最上義光公霊屋があり、最上一族の霊を本尊となる一寸一社の地蔵尊によって祀っています。)

ここでもまた御朱印をいただく。

そしていよいよ奥の院に到着。

(奥之院は通称で、正しくは「如法堂」といいます。

慈覚大師が中国で持ち歩いていたとされる釈迦如来と多宝如来の両尊を御本尊とする如法堂は、参道の終点にあるので「奥之院」と呼ばれています。この道場で慈覚大師が初められた石墨草筆・一字三礼の如法写経行が護られています。また如法堂左側の大仏殿には、像高5メートルの金色の阿弥陀如来が安置され、宗派を問わず供養に数多くの人が訪れます。)

ここでは、如法堂と大仏殿の御朱印を頂きました。

そして、下山する前に隣の華蔵院へ参拝しました。

(ここも十二支院の一つで、慈覚大師が開山のみぎりこの寺にお住まいになったといわれ、本尊は慈覚大師作の観世音菩薩と伝えれれます。向かって右側にある岩屋には、岩屋をお堂に見たてたその中に三重小塔があります。永正十六年(1519)に造られたこの塔は柱間一尺五寸ほどの小さなものですが、他の塔と同様の工程で組み上げられ全国で最も小さい三重塔ということもあり、国の重要文化財に指定されています。)

それでまたここでも御朱印を・・・・

下山がてら納経堂・開山堂・五大堂近辺の景色を楽しむ・・・

いつもそうなんですが、登るよりも下る方が脚にきますね。下りながら足がぷるぷると小刻みに震えるのが自分でもわかるのです。しかもマックスに体重が増加している今は特に厳しい・・・

下山を果たし、もう一つ御朱印所が残っている。それが立石寺本坊です。(奥の院から870ほどの石段を踏んで下山し、山門近くの寺務所から右に行くと抜苦門があり、その先に羅漢像、背後に巨大な蛙岩がある。その脇に構える大きな建物が立石寺中枢の本坊で、立石寺一山の維持管理や宗教行事はすべてこの本坊で行われる。本坊の前庭から更に西へ行き、神楽岩から坂を下ったところが山寺・立石寺の下山口である。)

以上が、山寺の参拝の報告です。

これで、中尊寺から始まり、毛越寺・瑞巌寺・・そして立石寺と四寺廻廊の旅を終える事になりましたが、この旅は芭蕉の「奥の細道」を巡る旅であったのだと実感いたしました。時代は変われど同じ場所で自分が何を感じて何を思うか・・・今後の人生の栄養補給ができたような気がします。やはり大変だったけど行ってよかった・・・そんな旅でした。

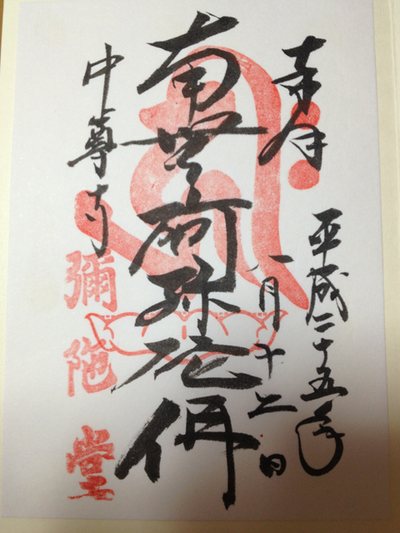

これが、四寺回廊結願の証です。立石寺で結願を果たすと「忍」の色紙がいただけます。大事な宝物にしたいと思います。

http://www.rissyakuji.jp/

宿の天童温泉・天童ホテルからは車で15分から20分というところです。8時15分到着時には既に参拝者が多数いました。登山口にある根本中堂あたりで拝観開始時間の8時半までしばし時間をつぶす。

ちなみに、四寺廻廊の御朱印はこの根本中堂でいただきます。

山寺は、正しくは宝珠山立石寺といい、貞観2年(860)清和天皇の勅願によって慈覚大師が開いた、天台宗のお山。正面の大きな建物は、国指定重要文化財の根元中堂である。延文元年(1356)初代山形城主・斯波兼頼が再建した、入母屋造・5間4面の建物で、ブナ材の建築物では日本最古といわれ、天台宗仏教道場の形式がよく保存されている。堂内には、慈覚大師作と伝える木造薬師如来坐像が安置され、伝教大師が比叡山に灯した灯を立石寺に分けたものを、織田信長の焼打で延暦寺を再建したときには逆に立石寺から分けたという、不滅の法灯を拝することができる。

拝観の開始時刻になり早速、根本中堂に参拝。そして御朱印をいただく。さらに四寺廻廊の御朱印も先にいただいておくことにした。

これから、登山をするのに少しでも荷物を少なくしたかったので、いただいた後一旦車に戻り四寺廻廊の御朱印帳は置いてきました。

さて、それから登山開始。

芭蕉の句碑を横目に見ながら、次へ進む。

隣にある、日枝神社参拝をし御朱印をいただく。

次は芭蕉と曽良の像をしみじみと眺める・・・

そして山門に到着。ここで拝観料(登山料)を払う。

そして、ここから険しい階段を登って行くことになる。

途中にある”せみ塚”にて、感慨に耽る。

俳聖松尾芭蕉が山寺の地を訪れたのは元禄二年(1689)旧暦で五月二十七日(新暦七月十三日)、紀行文と句を詠んだのは当時麓にあった宿坊といわれています。その後、翁に連なる弟子たちがこの地を訪れ、往時の面影から翁を偲び、この場所が芭蕉翁が句の着想を得た場所ではないかと、翁の遺した短冊を土台石の下に埋め塚を立てたものがせみ塚となります。その後、山寺は斎藤茂吉をはじめ多くの俳人・歌人が訪れ、今尚変わらぬ風景に芭蕉翁を感じた方々が残した詩が参道の至るところに句碑となってご覧になれます。

閑さや 岩にしみ入る蝉の声の雰囲気がよく伝わってきます。

登山のすがら、あたりの山寺らしい景観を楽しみながら、大汗をかき、やっとこさ仁王門まで辿り着く。

そして、性相院に参拝。

HPより抜粋・・(仁王門からのぼると性相院となります。

昔は山上にあった十二支院の一つで慈覚大師作と伝えられる阿弥陀如来を本尊とし運慶作の毘沙門天を安置し、明治元年に山の善行院、極楽院を合併され現在に至ります。)

まず、ここで御朱印をいただく。ここでの御朱印は2種類。

阿弥陀如来と毘沙門天であります。

次は金乗院に参拝。

(十二支院の一つで、延命地蔵菩薩を本尊とし、ほかに千体・不動明王を安置しており、寺は天保十一年(1840年)三月、澄明旭海によって再建されました。)

ここでも御朱印をいただきました。

また次は中性院に参拝。

(阿弥陀如来を本尊とし、明治元年に不動院と合併されました。背後の岩窟には新庄藩戸沢家歴代の石碑が立ち、また道の向かい側には、山形城主最上義光公霊屋があり、最上一族の霊を本尊となる一寸一社の地蔵尊によって祀っています。)

ここでもまた御朱印をいただく。

そしていよいよ奥の院に到着。

(奥之院は通称で、正しくは「如法堂」といいます。

慈覚大師が中国で持ち歩いていたとされる釈迦如来と多宝如来の両尊を御本尊とする如法堂は、参道の終点にあるので「奥之院」と呼ばれています。この道場で慈覚大師が初められた石墨草筆・一字三礼の如法写経行が護られています。また如法堂左側の大仏殿には、像高5メートルの金色の阿弥陀如来が安置され、宗派を問わず供養に数多くの人が訪れます。)

ここでは、如法堂と大仏殿の御朱印を頂きました。

そして、下山する前に隣の華蔵院へ参拝しました。

(ここも十二支院の一つで、慈覚大師が開山のみぎりこの寺にお住まいになったといわれ、本尊は慈覚大師作の観世音菩薩と伝えれれます。向かって右側にある岩屋には、岩屋をお堂に見たてたその中に三重小塔があります。永正十六年(1519)に造られたこの塔は柱間一尺五寸ほどの小さなものですが、他の塔と同様の工程で組み上げられ全国で最も小さい三重塔ということもあり、国の重要文化財に指定されています。)

それでまたここでも御朱印を・・・・

下山がてら納経堂・開山堂・五大堂近辺の景色を楽しむ・・・

いつもそうなんですが、登るよりも下る方が脚にきますね。下りながら足がぷるぷると小刻みに震えるのが自分でもわかるのです。しかもマックスに体重が増加している今は特に厳しい・・・

下山を果たし、もう一つ御朱印所が残っている。それが立石寺本坊です。(奥の院から870ほどの石段を踏んで下山し、山門近くの寺務所から右に行くと抜苦門があり、その先に羅漢像、背後に巨大な蛙岩がある。その脇に構える大きな建物が立石寺中枢の本坊で、立石寺一山の維持管理や宗教行事はすべてこの本坊で行われる。本坊の前庭から更に西へ行き、神楽岩から坂を下ったところが山寺・立石寺の下山口である。)

以上が、山寺の参拝の報告です。

これで、中尊寺から始まり、毛越寺・瑞巌寺・・そして立石寺と四寺廻廊の旅を終える事になりましたが、この旅は芭蕉の「奥の細道」を巡る旅であったのだと実感いたしました。時代は変われど同じ場所で自分が何を感じて何を思うか・・・今後の人生の栄養補給ができたような気がします。やはり大変だったけど行ってよかった・・・そんな旅でした。

これが、四寺回廊結願の証です。立石寺で結願を果たすと「忍」の色紙がいただけます。大事な宝物にしたいと思います。

2013年08月16日

四寺廻廊の旅 その3

8月13日、気仙沼の宿ホテル観洋を後にし、南三陸の有名な防災庁舎に寄る。本来の予定はここから山寺行きの予定だったのですが、嫁・子供の意向で松島に寄りました。なぜ予定外かというと、実は昨年の6月にここ松島の瑞巌寺には寄っており、四寺廻廊の御朱印と御朱印帳は既にここで購入済だったからであります。嫁と子供らはどうしても水族館に行きたいというので、私もお付き合い・・・・とも思ったのですが、やはりここまできたらこちらへいかない訳にはいかないでしょうσ(^_^;)一人で参って来た訳であります。

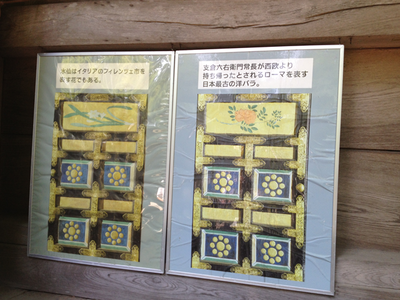

先に瑞巌寺の隣、円通院へ…こちらは伊達政宗公の嫡孫・伊達光宗公の菩提寺であります。伊達家家臣である支倉常長が西欧視察のおりにキリスト教に改宗して戻って来たのですが、その西欧から持ち帰った様々な文化が色濃く残る不思議な寺院であります。本来、当時のキリスト教を異端とする風潮の中お家断絶を逃れるために、戦後までその廟は開かずの扉だったとか…そして、代々尼寺であるそうで、こんなことを言ってはなんですが、かなり綺麗な女性の僧を見かけました。写真が撮れなかったのが残念ですがσ(^_^;)

http://www.entuuin.or.jp/

この本堂「大悲亭」は伊達光宗公の江戸納涼の亭で、愛息の早逝を悼んだ忠宗公が正保4年(1647年)、解体移築したものです。

移築10年後には明暦の大火により江戸は火の海になり、元の場所つまり江戸の伊達家大名屋敷も当然火に飲まれたのですが、これだけはこちらに移築してあった関係で、難を逃れ現在に趣を残す。

昨年訪れたときにも、ガイドをしてくれた色川さんがその日もおり、またお話を懐かしい思いで聞いていました。相変わらずの語り口に感動しました。昨年はこの演説を聞いてから海岸沿いを北上し、被災地の現状を思い知ったわけです。特に雄勝町の話は別のブログでも書き記したのでそちらも参照してください。

http://suzukiss.i-ra.jp/e553988.html

http://suzukiss.i-ra.jp/e646718.html

色川さんの説明を動画で撮っておきました。前回は撮り損ねたのですが前回と若干違うところもあり、同じところもあります。

で、瑞巌寺は今更いうまでもなく、伊達政宗公の菩提寺でありますが、実際歴史は長く平安時代に天台宗延福寺として開創されています。戦国時代に臨済宗建長寺派~臨済宗妙心寺派に属することになりました。現在、平成28年迄本堂の改修が行われているため、本堂の拝観は出来ませんが、特別公開で国宝の庫裡や国重文の大書院寳華殿等が公開されております。特に伊達政宗公の大きな位牌は圧巻です。

正宗公の位牌を間近で見れるのは素晴らしい。戒名が16文字とは通常ではありえませんね・・・

国重文の大書院寳華殿です。正宗公の正室田村氏愛姫の墓堂であります。

両脇には、正室の付き人の墓も一緒に祀られている。主人と一生を共にする・・・現代の我々にはなかなか理解しがたいのですが、決して否定できるものではありません。ただ、手を合わせるのみです。

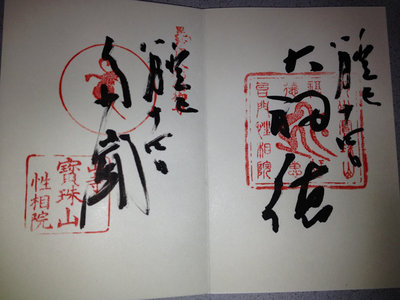

瑞巌寺と円通院の御朱印は夫々の受付にてお願いしました。

四寺廻廊の受付も瑞巌寺の御朱印受付と同じであります。

この後は山寺目指して天童に向かうのですが、既にこの時14時過ぎ・・・山寺の参拝は翌日にし、まずは天童の宿へと向かいました。

先に瑞巌寺の隣、円通院へ…こちらは伊達政宗公の嫡孫・伊達光宗公の菩提寺であります。伊達家家臣である支倉常長が西欧視察のおりにキリスト教に改宗して戻って来たのですが、その西欧から持ち帰った様々な文化が色濃く残る不思議な寺院であります。本来、当時のキリスト教を異端とする風潮の中お家断絶を逃れるために、戦後までその廟は開かずの扉だったとか…そして、代々尼寺であるそうで、こんなことを言ってはなんですが、かなり綺麗な女性の僧を見かけました。写真が撮れなかったのが残念ですがσ(^_^;)

http://www.entuuin.or.jp/

この本堂「大悲亭」は伊達光宗公の江戸納涼の亭で、愛息の早逝を悼んだ忠宗公が正保4年(1647年)、解体移築したものです。

移築10年後には明暦の大火により江戸は火の海になり、元の場所つまり江戸の伊達家大名屋敷も当然火に飲まれたのですが、これだけはこちらに移築してあった関係で、難を逃れ現在に趣を残す。

昨年訪れたときにも、ガイドをしてくれた色川さんがその日もおり、またお話を懐かしい思いで聞いていました。相変わらずの語り口に感動しました。昨年はこの演説を聞いてから海岸沿いを北上し、被災地の現状を思い知ったわけです。特に雄勝町の話は別のブログでも書き記したのでそちらも参照してください。

http://suzukiss.i-ra.jp/e553988.html

http://suzukiss.i-ra.jp/e646718.html

色川さんの説明を動画で撮っておきました。前回は撮り損ねたのですが前回と若干違うところもあり、同じところもあります。

で、瑞巌寺は今更いうまでもなく、伊達政宗公の菩提寺でありますが、実際歴史は長く平安時代に天台宗延福寺として開創されています。戦国時代に臨済宗建長寺派~臨済宗妙心寺派に属することになりました。現在、平成28年迄本堂の改修が行われているため、本堂の拝観は出来ませんが、特別公開で国宝の庫裡や国重文の大書院寳華殿等が公開されております。特に伊達政宗公の大きな位牌は圧巻です。

正宗公の位牌を間近で見れるのは素晴らしい。戒名が16文字とは通常ではありえませんね・・・

国重文の大書院寳華殿です。正宗公の正室田村氏愛姫の墓堂であります。

両脇には、正室の付き人の墓も一緒に祀られている。主人と一生を共にする・・・現代の我々にはなかなか理解しがたいのですが、決して否定できるものではありません。ただ、手を合わせるのみです。

瑞巌寺と円通院の御朱印は夫々の受付にてお願いしました。

四寺廻廊の受付も瑞巌寺の御朱印受付と同じであります。

この後は山寺目指して天童に向かうのですが、既にこの時14時過ぎ・・・山寺の参拝は翌日にし、まずは天童の宿へと向かいました。

2013年08月16日

四寺廻廊の旅 その2

さて、8月12日 中尊寺を後にして次に向かったのは”毛越寺”であります。この読み方がなかなか難しいですよね~普通は越をつうとは呼びませんよね・・・HPとパンフには次のように書いてあります。(毛越寺はモウツウジと読みます。通常、越という字をツウとは読みませんが、越は慣用音でオツと読みます。従ってモウオツジがモウツジになり、更にモウツウジに変化したものです。)

以下HPより抜粋

<毛越寺は慈覚大師円仁が開山し、藤原氏二代基衡(もとひら)から三代秀衡(ひでひら)の時代に多くの伽藍が造営されました。往時には堂塔40僧坊500を数え、中尊寺をしのぐほどの規模と華麗さであったといわれています。奥州藤原氏滅亡後、度重なる災禍に遭いすべての建物が焼失したが、現在大泉が池を中心とする浄土庭園と平安時代の伽藍遺構がほぼ完全な状態で保存されており、国の特別史跡・特別名勝の二重の指定を受けています。平成元年、平安様式の新本堂が建立されました。>

ここはやはり浄土庭園が有名であります。藤原氏の時代その栄華を極めた場所の代表なのでしょう。多くの伽藍を含む建物が失われた今でも大泉ヶ池を中心とするその庭園の景観は、圧倒されっぱなしでした。

その日は何か法事だったらしく、本堂に向かう参列はこちらの様式とは違い、女性はなにか白い頭巾を被っておりました。

ここもやはり、松尾芭蕉の有名な句碑が残されています。

「夏草や 兵どもが 夢の跡」

そして御朱印は、受付にて拝観料を払いすぐの御朱印所にていただきました。四寺廻廊の御朱印もこちらです。

そしてついでなのですが、毛越寺を車で5分ばかり行くと”達谷窟毘沙門堂 別當達谷西光寺”があります。

HP→ http://www15.ocn.ne.jp/~iwaya/

ここは、千二百年の昔、桓武天皇の勅により、坂上田村麿公を征夷大将軍として当時国府が押さえきれなかった蝦夷の征伐に関係する場所である。大将軍はここの窟に籠る蝦夷を打ち破り平定した。

その際大将軍は、戦勝は毘沙門天の御加護だと感じ入り、ここに108体の毘沙門天を祀り、国を鎮める祈願所とした・・・なかなかの古い歴史にこの場所にロマンを感じずにいられない。

そして、その当時京都からさらってきた姫君を、悪路王らの蝦夷がこの場所に閉じ込めそれにまつわる悲しい歴史の背景を基に、「姫待不動尊」として祀ったものを後に清衡公が再建したものである。

毘沙門堂です。

岩面大佛です。

金堂です。

本堂と別當です。

そして姫待不動明王を祀る不動堂です。

それで、御朱印は2つ「毘沙門堂」と「姫待不動明王」であります。

そして、次は 源義経終焉の地「高館義経堂」へと車を走らせる。

来た道を戻り毛越寺を通り過ぎ、平泉駅方面に向かう。ナビどおりに走らせたのですが、入り口をなかなか発見できず。右往左往しました(汗)

ここは、先ほど行った毛越寺の管理であるようです。

詳細は以下のリンクで確認してください。

http://www.motsuji.or.jp/gikeido/

何れにせよ、歴史上の悲劇の地に立ち何を思うか・・・兄・頼朝に追われ、この地平泉に落ち延びた義経は三代・秀衡に匿われていました。しかし、頼朝の圧迫に耐えかねた四代・泰衡の急襲にあい、この地で妻子と共に自害したと伝えれているのだ・・・

ここからは、衣川の戦いで弁慶が立ち往生したといわれる衣川と北上川が合流するするその地を眺望できる素晴らしい眺めでもあり、当時で言えば大事な要害だったのだと思われる。

さらに時代をくだり、この地に松尾芭蕉と弟子の曽良が立ち、眼下に広がる夏草が揺れる様を眺めた芭蕉は、百年にわたり平泉文化を築き上げた奥州藤原氏の栄華や、この地に散った義経公を思い、かの名句を読んだのである。

三代の栄耀一睡のうちにして、大門の跡は一里こなたにあり。秀衡が跡は田野になりて、金鶏山のみ形を残す。まづ高館に登れば、北上川南部より流るる大河なり。衣川は和泉が城を巡りて、高館の下にて大河に落ち入る。泰衡らが旧跡は、衣が関を隔て、南部口をさし固め、蝦夷を防ぐと見えたり。さても義臣すぐつてこの城にこもり、功名一時の草むらとなる。「国破れて山河あり、城春にして草青みたり」と、かさうち敷きて時の移るまで涙を落としはべりぬ。

夏草や 兵共が 夢の跡

卯の花に兼房みゆるしらがかな < 曾良>

御朱印は入り口受付にて頂戴しました。

これにて平泉の旅は終了。宿泊地の気仙沼に向かいました。

以下HPより抜粋

<毛越寺は慈覚大師円仁が開山し、藤原氏二代基衡(もとひら)から三代秀衡(ひでひら)の時代に多くの伽藍が造営されました。往時には堂塔40僧坊500を数え、中尊寺をしのぐほどの規模と華麗さであったといわれています。奥州藤原氏滅亡後、度重なる災禍に遭いすべての建物が焼失したが、現在大泉が池を中心とする浄土庭園と平安時代の伽藍遺構がほぼ完全な状態で保存されており、国の特別史跡・特別名勝の二重の指定を受けています。平成元年、平安様式の新本堂が建立されました。>

ここはやはり浄土庭園が有名であります。藤原氏の時代その栄華を極めた場所の代表なのでしょう。多くの伽藍を含む建物が失われた今でも大泉ヶ池を中心とするその庭園の景観は、圧倒されっぱなしでした。

その日は何か法事だったらしく、本堂に向かう参列はこちらの様式とは違い、女性はなにか白い頭巾を被っておりました。

ここもやはり、松尾芭蕉の有名な句碑が残されています。

「夏草や 兵どもが 夢の跡」

そして御朱印は、受付にて拝観料を払いすぐの御朱印所にていただきました。四寺廻廊の御朱印もこちらです。

そしてついでなのですが、毛越寺を車で5分ばかり行くと”達谷窟毘沙門堂 別當達谷西光寺”があります。

HP→ http://www15.ocn.ne.jp/~iwaya/

ここは、千二百年の昔、桓武天皇の勅により、坂上田村麿公を征夷大将軍として当時国府が押さえきれなかった蝦夷の征伐に関係する場所である。大将軍はここの窟に籠る蝦夷を打ち破り平定した。

その際大将軍は、戦勝は毘沙門天の御加護だと感じ入り、ここに108体の毘沙門天を祀り、国を鎮める祈願所とした・・・なかなかの古い歴史にこの場所にロマンを感じずにいられない。

そして、その当時京都からさらってきた姫君を、悪路王らの蝦夷がこの場所に閉じ込めそれにまつわる悲しい歴史の背景を基に、「姫待不動尊」として祀ったものを後に清衡公が再建したものである。

毘沙門堂です。

岩面大佛です。

金堂です。

本堂と別當です。

そして姫待不動明王を祀る不動堂です。

それで、御朱印は2つ「毘沙門堂」と「姫待不動明王」であります。

そして、次は 源義経終焉の地「高館義経堂」へと車を走らせる。

来た道を戻り毛越寺を通り過ぎ、平泉駅方面に向かう。ナビどおりに走らせたのですが、入り口をなかなか発見できず。右往左往しました(汗)

ここは、先ほど行った毛越寺の管理であるようです。

詳細は以下のリンクで確認してください。

http://www.motsuji.or.jp/gikeido/

何れにせよ、歴史上の悲劇の地に立ち何を思うか・・・兄・頼朝に追われ、この地平泉に落ち延びた義経は三代・秀衡に匿われていました。しかし、頼朝の圧迫に耐えかねた四代・泰衡の急襲にあい、この地で妻子と共に自害したと伝えれているのだ・・・

ここからは、衣川の戦いで弁慶が立ち往生したといわれる衣川と北上川が合流するするその地を眺望できる素晴らしい眺めでもあり、当時で言えば大事な要害だったのだと思われる。

さらに時代をくだり、この地に松尾芭蕉と弟子の曽良が立ち、眼下に広がる夏草が揺れる様を眺めた芭蕉は、百年にわたり平泉文化を築き上げた奥州藤原氏の栄華や、この地に散った義経公を思い、かの名句を読んだのである。

三代の栄耀一睡のうちにして、大門の跡は一里こなたにあり。秀衡が跡は田野になりて、金鶏山のみ形を残す。まづ高館に登れば、北上川南部より流るる大河なり。衣川は和泉が城を巡りて、高館の下にて大河に落ち入る。泰衡らが旧跡は、衣が関を隔て、南部口をさし固め、蝦夷を防ぐと見えたり。さても義臣すぐつてこの城にこもり、功名一時の草むらとなる。「国破れて山河あり、城春にして草青みたり」と、かさうち敷きて時の移るまで涙を落としはべりぬ。

夏草や 兵共が 夢の跡

卯の花に兼房みゆるしらがかな < 曾良>

御朱印は入り口受付にて頂戴しました。

これにて平泉の旅は終了。宿泊地の気仙沼に向かいました。

2013年08月16日

四寺廻廊の旅 その1

今年の夏休みを利用して、東北四寺回廊の旅に出かけた。

東北四寺回廊とは、9世紀慈覚大師円仁が開山した四寺、つまり平泉・中尊寺、同じく平泉毛越寺、松島・瑞巌寺、山寺・立石寺の四寺を巡り、結願をする巡礼の事である。

<中尊寺 天台宗東北大本山>

850年、慈覚大師円仁の開山。

12世紀初め奥州藤原氏初代清衡公が十数年にわたる合戦で亡くなった命を平等に供養し、仏国土を建設するために大伽藍を造営。

金色堂を始め数多の国宝・重要文化財を伝える平安仏教美術の宝庫でもある。

前日の夜9時過ぎに家を出発。ナビの設定ををすると総走行距離620Km・・・到着予想時刻は翌朝の4時半!多少のロスも含めて6時位に着けばと車を走らせましたが、のっけから東名の御殿場~横浜町田の間の大渋滞に巻き込まれ心が折れてしまう。それでも首都高から東北道はそれなりにスムースに動き眠さを除けばストレス無く移動できました。

中尊寺には6時半位に到着。あえて金色堂の脇まで車で行ってしまいましたが、既に駐車場にて待ちの車が2台・・上手がいるものだ(笑)

さて、駐車場が開くまで暇をもてましているのもなんなので、金色堂の周りを散策・・・特に外から眺めるのは普通にできるのでその景観を予め満喫しつつ時間をつぶす事に・・・

しかし、いざ駐車場が開場になっても拝観時間が8時半から^ ^;しかし、ここまできたら待つしかないので拝観券発行所の讃衡蔵前にて並ぶ。ここでポールポジションを確保し、嫁と子供らには金色堂の前で待機しているように指示を出す。そうこうしているうちに、後ろにはびっくりするほどの人の列ができている!やはり人気があるのだなと実感。

さて、拝観券を購入し隣の金色堂にダッシュ!まるで寝ていないとは思えないこのポテンシャルに自分でも驚愕(笑)ま~宿に着いた後にしっぺ返しがくるのですが・・・それでも金色堂一番乗りを果たす。

金色堂での目的は、この見開き2頁にわたる御朱印を頂く為であります。よくよく注意しなければならないのは、ここで金色堂の御朱印帳を購入しなければこの御朱印はいただけないということである。一般の御朱印帳でお願いしてもいただけないので要注意であります。

”五月雨の 降残してや光堂” 芭蕉がここ金色堂で残した俳句であります。

金色堂周辺を拝観し能舞台へ・・・その昔、ここでどの様な舞が舞われたのだろう?奥州藤原氏の権力・勢力に思いを馳せながら・・・

そんして、拝観券を入手した讃衡蔵へ・・・ここは中尊寺に伝わる文化財・宝物を永く後世に伝える宝物館であります。そこで様々なお宝を拝観しここでも御朱印をいただく。

そして、目の前にある阿弥陀堂へ参拝。ここでも御朱印をいただく。

次は大日堂へ・・・ここでも御朱印をいただく。

そして、隣の峯薬師堂へ・・・もちろんここでも御朱印をいただく。

次はいよいよ本堂へ・・・四寺廻廊の御朱印はこちらでいただきます。当然、本堂の御朱印もいただく。

実は四寺廻廊の御朱印帳は、昨年の瑞巌寺にて購入してあったのでそちらに追記してもらいました。

いずれにしても、四寺廻廊の御朱印と御朱印帳の取り扱いはこちらです。

ここまで来て、だいぶ疲れが・・・当たり前ですが、本堂近くのこちらの茶屋で一服。しまった!うちの嫁が写っちまっている(笑)ま~お許しください。

そういえば、小僧が動画撮影していたな~どうなってんだろう・・・・これから確認しなきゃ^ ^;

そして最後は弁慶堂へ、当然この地は義経と弁慶の因縁の地でもあるわけで・・・ しかしですね、感心したのはここの売店のおばちゃんの達筆な事! それまでのお堂では書置きに日付を入れる程度だったのに、ここではそのおばちゃんがさらさらと自分で書いていた・・・それがまたまた芸術的なこと!!この旅の一番のお気に入りといってよいものです。

本来はあと数箇所御朱印所があるんですが、今回はこれで断念。 次に毛越寺へ向かう事に・・・・

東北四寺回廊とは、9世紀慈覚大師円仁が開山した四寺、つまり平泉・中尊寺、同じく平泉毛越寺、松島・瑞巌寺、山寺・立石寺の四寺を巡り、結願をする巡礼の事である。

<中尊寺 天台宗東北大本山>

850年、慈覚大師円仁の開山。

12世紀初め奥州藤原氏初代清衡公が十数年にわたる合戦で亡くなった命を平等に供養し、仏国土を建設するために大伽藍を造営。

金色堂を始め数多の国宝・重要文化財を伝える平安仏教美術の宝庫でもある。

前日の夜9時過ぎに家を出発。ナビの設定ををすると総走行距離620Km・・・到着予想時刻は翌朝の4時半!多少のロスも含めて6時位に着けばと車を走らせましたが、のっけから東名の御殿場~横浜町田の間の大渋滞に巻き込まれ心が折れてしまう。それでも首都高から東北道はそれなりにスムースに動き眠さを除けばストレス無く移動できました。

中尊寺には6時半位に到着。あえて金色堂の脇まで車で行ってしまいましたが、既に駐車場にて待ちの車が2台・・上手がいるものだ(笑)

さて、駐車場が開くまで暇をもてましているのもなんなので、金色堂の周りを散策・・・特に外から眺めるのは普通にできるのでその景観を予め満喫しつつ時間をつぶす事に・・・

しかし、いざ駐車場が開場になっても拝観時間が8時半から^ ^;しかし、ここまできたら待つしかないので拝観券発行所の讃衡蔵前にて並ぶ。ここでポールポジションを確保し、嫁と子供らには金色堂の前で待機しているように指示を出す。そうこうしているうちに、後ろにはびっくりするほどの人の列ができている!やはり人気があるのだなと実感。

さて、拝観券を購入し隣の金色堂にダッシュ!まるで寝ていないとは思えないこのポテンシャルに自分でも驚愕(笑)ま~宿に着いた後にしっぺ返しがくるのですが・・・それでも金色堂一番乗りを果たす。

金色堂での目的は、この見開き2頁にわたる御朱印を頂く為であります。よくよく注意しなければならないのは、ここで金色堂の御朱印帳を購入しなければこの御朱印はいただけないということである。一般の御朱印帳でお願いしてもいただけないので要注意であります。

”五月雨の 降残してや光堂” 芭蕉がここ金色堂で残した俳句であります。

金色堂周辺を拝観し能舞台へ・・・その昔、ここでどの様な舞が舞われたのだろう?奥州藤原氏の権力・勢力に思いを馳せながら・・・

そんして、拝観券を入手した讃衡蔵へ・・・ここは中尊寺に伝わる文化財・宝物を永く後世に伝える宝物館であります。そこで様々なお宝を拝観しここでも御朱印をいただく。

そして、目の前にある阿弥陀堂へ参拝。ここでも御朱印をいただく。

次は大日堂へ・・・ここでも御朱印をいただく。

そして、隣の峯薬師堂へ・・・もちろんここでも御朱印をいただく。

次はいよいよ本堂へ・・・四寺廻廊の御朱印はこちらでいただきます。当然、本堂の御朱印もいただく。

実は四寺廻廊の御朱印帳は、昨年の瑞巌寺にて購入してあったのでそちらに追記してもらいました。

いずれにしても、四寺廻廊の御朱印と御朱印帳の取り扱いはこちらです。

ここまで来て、だいぶ疲れが・・・当たり前ですが、本堂近くのこちらの茶屋で一服。しまった!うちの嫁が写っちまっている(笑)ま~お許しください。

そういえば、小僧が動画撮影していたな~どうなってんだろう・・・・これから確認しなきゃ^ ^;

そして最後は弁慶堂へ、当然この地は義経と弁慶の因縁の地でもあるわけで・・・ しかしですね、感心したのはここの売店のおばちゃんの達筆な事! それまでのお堂では書置きに日付を入れる程度だったのに、ここではそのおばちゃんがさらさらと自分で書いていた・・・それがまたまた芸術的なこと!!この旅の一番のお気に入りといってよいものです。

本来はあと数箇所御朱印所があるんですが、今回はこれで断念。 次に毛越寺へ向かう事に・・・・