2013年04月21日

清見寺リターンズ

今日は日曜日、いつもなら野球で一日終わってしまうところですが、朝から雨の予報通り、今日の練習は中止と相成りました。

と言う事で、最近足の遠のいていた、お寺廻りをして参りました。

雨の中の出発でしたが、自分の勝手な予測ではつく頃には上がるんでは⁇なんて仄かな期待を持ちながら、車を走らせました。

向かった先は、清見寺。

既に何回か訪れていたんですが、またリピートしてしまいました。理由は…たんに、ゆっくりできると言う事なんですがね。

参拝を済ませ、最初に向かったのは、五百羅漢。

流石に、御釈迦様の弟子だけあって、いろんな表情の中に、温かみや厳しさ、哀れみや喜びと、人の喜怒哀楽全ての顔を垣間見る事ができます。

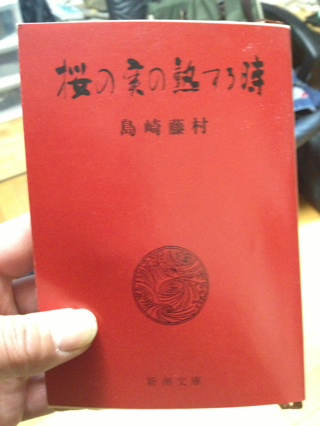

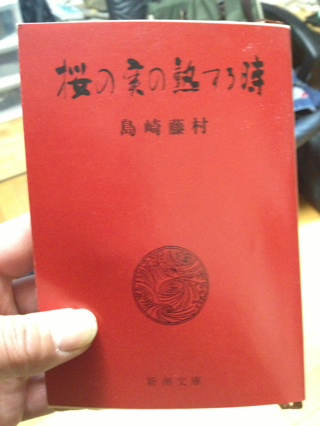

この場所は、島崎藤村の「桜の実の熟する時」に、登場すると書いてありますが、本を全読した自分から言わせると、最後の2ページ目に登場するだけで、話の脈略とは全く関係無いので、がっかりした記憶があります。

境内には、由緒正き文化財が散在しており、ただいるだけで、時間を忘れる。

そして、建物内の見学を一人で…拝観料300円なり。

写真をつらつらと貼りましたが、こんな雰囲気なんです…しかも、他の拝観者は無しε-(´∀`; ) 独り占めな訳です。

こんな贅沢はありませんな…正味1時間半くらいかな〜2階の海の見える座敷に、ただぼ〜っと、海を眺めるなんて贅沢を、僅か300円で堪能出来るのは、ここしかないかもしれない^_^

最後は、御朱印を貰って…

いや〜良き一日でした。

と言う事で、最近足の遠のいていた、お寺廻りをして参りました。

雨の中の出発でしたが、自分の勝手な予測ではつく頃には上がるんでは⁇なんて仄かな期待を持ちながら、車を走らせました。

向かった先は、清見寺。

既に何回か訪れていたんですが、またリピートしてしまいました。理由は…たんに、ゆっくりできると言う事なんですがね。

参拝を済ませ、最初に向かったのは、五百羅漢。

流石に、御釈迦様の弟子だけあって、いろんな表情の中に、温かみや厳しさ、哀れみや喜びと、人の喜怒哀楽全ての顔を垣間見る事ができます。

この場所は、島崎藤村の「桜の実の熟する時」に、登場すると書いてありますが、本を全読した自分から言わせると、最後の2ページ目に登場するだけで、話の脈略とは全く関係無いので、がっかりした記憶があります。

境内には、由緒正き文化財が散在しており、ただいるだけで、時間を忘れる。

そして、建物内の見学を一人で…拝観料300円なり。

写真をつらつらと貼りましたが、こんな雰囲気なんです…しかも、他の拝観者は無しε-(´∀`; ) 独り占めな訳です。

こんな贅沢はありませんな…正味1時間半くらいかな〜2階の海の見える座敷に、ただぼ〜っと、海を眺めるなんて贅沢を、僅か300円で堪能出来るのは、ここしかないかもしれない^_^

最後は、御朱印を貰って…

いや〜良き一日でした。

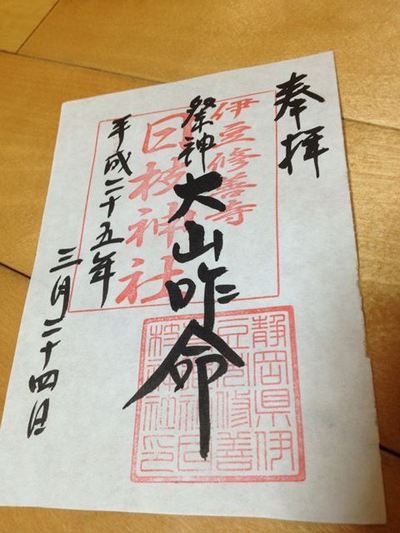

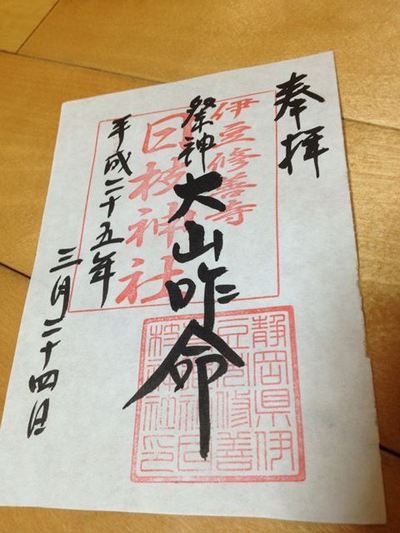

2013年03月25日

修禅寺

3月24日は、少年野球の審判講習ということで伊豆の修善寺に出かけました。

審判講習の予定は朝の8時半から15時までの予定でありましたので、これはもう行くしかないと、講習の時間中もそわそわしながら、時を待っておりました。終了後、早速行ってみる。駐車場は修善寺総合会館に止める・・・寺地近くは殆ど有料で、そこまで行くのに旅館街の道幅が極端に狭く、車のすれ違いがきわめて困難だからである。

早速、歩いて向かうと、これまた結構な賑わいなんでありました。お寺を中心とした温泉街の情緒を感じながら、まずはお寺に参拝という事で、修禅寺に参拝。

修禅寺のぜんは”禅”というだけあって、曹洞宗の禅寺でありますが、開創は804年、弘法大師空海がこの地に創建。当初は真言密教でありましたが、鎌倉時代にその土地柄鎌倉幕府との縁も深く、蘭渓道隆禅師(鎌倉の建長寺の開祖)の手により臨済宗に改宗。さらに、室町時代に至ると、韮山城主・北条早雲の手により、曹洞宗に開創、現在に至る。ゆえに、御本尊は大日如来という事も頷ける。

寺内は、観光客らしき人々であふれておりましたが、桜の方はもう少し後のような気配・・・残念でした。

隣の日枝神社は、弘法大師建立といわれている神社であり、修禅寺の鬼門にあたります。明治の神仏分離により分離したものの、もとは修禅寺の山王社でした。

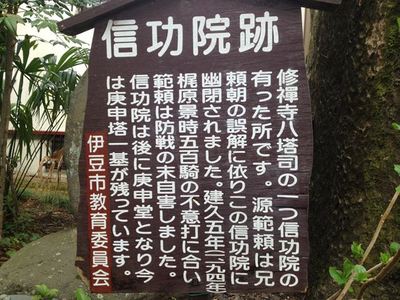

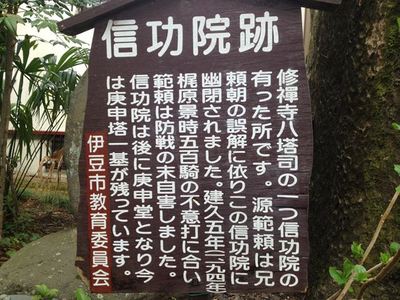

境内には、夫婦でくぐると子宝に恵まれるという夫婦スギの大木があり、これがまた壮大で写真に収まりきらない(笑)また源範頼が幽閉され住んでいたという信功院跡もあるらしいのですが、確認するのを忘れました・・・すいません。

一連の参拝をおえて、門前町を散策。結構人が歩いている。そんなにアクセスが言い訳ではないのですが、川が流れ、温泉宿があり、心地よい起伏もある。町並みがまだまだですが、和モダンポク整備されつつあり、ぶらっと歩いてみて愉快な感じを受けました。どうせ、あれだけすれ違うもの困難なくらい道幅が狭いのですから、どうせなら車の乗り入れを禁止して、ハズレに駐車場でも設けて、シャトルバス(ワゴン車)みたいなもので修禅寺の門前まで向かえば安全でだと思うんですが・・・勿論、歩いて向かうのもよし。清流が流れ、そこに美しい景色があり、洒落たお店でもあれば・・・・

わが町、富士宮の門前町はそれに比べて、寂れていてシャッター街となっている。なにか工夫をしてあのような風情のある町並みにならんものか・・・浅間大社があり、焼きそばがあり、一応清流もあるのだから。修禅寺もそうなんですが、調布の深大寺等の門前町みたいなところが欲しいな~と感慨に耽ることとなった一日でした。

審判講習の予定は朝の8時半から15時までの予定でありましたので、これはもう行くしかないと、講習の時間中もそわそわしながら、時を待っておりました。終了後、早速行ってみる。駐車場は修善寺総合会館に止める・・・寺地近くは殆ど有料で、そこまで行くのに旅館街の道幅が極端に狭く、車のすれ違いがきわめて困難だからである。

早速、歩いて向かうと、これまた結構な賑わいなんでありました。お寺を中心とした温泉街の情緒を感じながら、まずはお寺に参拝という事で、修禅寺に参拝。

修禅寺のぜんは”禅”というだけあって、曹洞宗の禅寺でありますが、開創は804年、弘法大師空海がこの地に創建。当初は真言密教でありましたが、鎌倉時代にその土地柄鎌倉幕府との縁も深く、蘭渓道隆禅師(鎌倉の建長寺の開祖)の手により臨済宗に改宗。さらに、室町時代に至ると、韮山城主・北条早雲の手により、曹洞宗に開創、現在に至る。ゆえに、御本尊は大日如来という事も頷ける。

寺内は、観光客らしき人々であふれておりましたが、桜の方はもう少し後のような気配・・・残念でした。

隣の日枝神社は、弘法大師建立といわれている神社であり、修禅寺の鬼門にあたります。明治の神仏分離により分離したものの、もとは修禅寺の山王社でした。

境内には、夫婦でくぐると子宝に恵まれるという夫婦スギの大木があり、これがまた壮大で写真に収まりきらない(笑)また源範頼が幽閉され住んでいたという信功院跡もあるらしいのですが、確認するのを忘れました・・・すいません。

一連の参拝をおえて、門前町を散策。結構人が歩いている。そんなにアクセスが言い訳ではないのですが、川が流れ、温泉宿があり、心地よい起伏もある。町並みがまだまだですが、和モダンポク整備されつつあり、ぶらっと歩いてみて愉快な感じを受けました。どうせ、あれだけすれ違うもの困難なくらい道幅が狭いのですから、どうせなら車の乗り入れを禁止して、ハズレに駐車場でも設けて、シャトルバス(ワゴン車)みたいなもので修禅寺の門前まで向かえば安全でだと思うんですが・・・勿論、歩いて向かうのもよし。清流が流れ、そこに美しい景色があり、洒落たお店でもあれば・・・・

わが町、富士宮の門前町はそれに比べて、寂れていてシャッター街となっている。なにか工夫をしてあのような風情のある町並みにならんものか・・・浅間大社があり、焼きそばがあり、一応清流もあるのだから。修禅寺もそうなんですが、調布の深大寺等の門前町みたいなところが欲しいな~と感慨に耽ることとなった一日でした。

2012年05月15日

油山寺

GW寺社まわり続き 5月1日 油山寺

可睡斎を後にして、向かったのが、油山寺であります。

1300年前 行基菩薩により開山された真言密教の古刹であります。

特に目にご利益あらたかで、46代考謙天皇がここで眼病全快され勅願寺と定まったという・・・

以来、目の霊山と名声を馳せることとなったようだ・・

御朱印也・・隣に映っているのが、印傳の新作・スマホケース(^ ^)

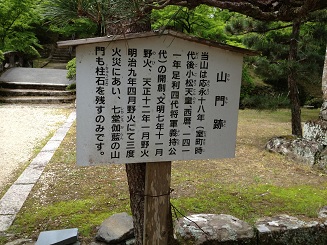

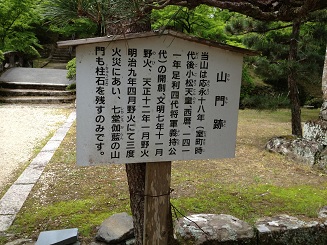

山門は元掛川城の大手門であります。 一応、国指定重要文化財です。

さ~本堂へと・・・向かったはいいが・・・まるでピクニック気分(T T) 確かに入り口で小学生の遠足と思われる団体と出くわしてはいたが・・・まさか?? 遠い! 足が上がらない!! もう俺は中年だ!! と、ひとりぶつぶつ言いながら、山頂(本堂)に到着。 案の定、小学生の団体がそこに・・・ 俺は一人で何してるんだ??とおもいながらも、薬師本堂に礼拝。

隣には、国の重文 三重塔が・・

今度はひたすら下るのみ。 御朱印をもらいにいくと、そこには・・足腰が悪い方はここから遥拝してくださいと書いてある。

ん~俺は!俺はまだ・・・と、いいながら当山を後にしたのである。

可睡斎を後にして、向かったのが、油山寺であります。

1300年前 行基菩薩により開山された真言密教の古刹であります。

特に目にご利益あらたかで、46代考謙天皇がここで眼病全快され勅願寺と定まったという・・・

以来、目の霊山と名声を馳せることとなったようだ・・

御朱印也・・隣に映っているのが、印傳の新作・スマホケース(^ ^)

山門は元掛川城の大手門であります。 一応、国指定重要文化財です。

さ~本堂へと・・・向かったはいいが・・・まるでピクニック気分(T T) 確かに入り口で小学生の遠足と思われる団体と出くわしてはいたが・・・まさか?? 遠い! 足が上がらない!! もう俺は中年だ!! と、ひとりぶつぶつ言いながら、山頂(本堂)に到着。 案の定、小学生の団体がそこに・・・ 俺は一人で何してるんだ??とおもいながらも、薬師本堂に礼拝。

隣には、国の重文 三重塔が・・

今度はひたすら下るのみ。 御朱印をもらいにいくと、そこには・・足腰が悪い方はここから遥拝してくださいと書いてある。

ん~俺は!俺はまだ・・・と、いいながら当山を後にしたのである。

2012年05月15日

大洞院 「石松の墓」

GW5月1日の続き

大洞院 曹洞宗の古刹でありますが、何よりも有名なのが「石松の墓」でしょうか・・

小国神社をの脇を、更に上り・・・確かゴルフ場だったかな? その脇をまたするりと登ると案内が出てます。

駐車場に付くと、これがまず目に付きますね。いろいろ紆余曲折あって、現在は三代目であるそうです。

呼び鈴で、和尚さんを呼び出し、御朱印を頂いたわけですが、気さくな方でよかった。

第二東名の話で盛り上がり、しばしの歓談。

第二東名の結んでくれたご縁だと思って大事にせねば・・・・

大洞院 曹洞宗の古刹でありますが、何よりも有名なのが「石松の墓」でしょうか・・

小国神社をの脇を、更に上り・・・確かゴルフ場だったかな? その脇をまたするりと登ると案内が出てます。

駐車場に付くと、これがまず目に付きますね。いろいろ紆余曲折あって、現在は三代目であるそうです。

呼び鈴で、和尚さんを呼び出し、御朱印を頂いたわけですが、気さくな方でよかった。

第二東名の話で盛り上がり、しばしの歓談。

第二東名の結んでくれたご縁だと思って大事にせねば・・・・

2012年05月08日

可睡斎

連休中 参拝の続き・・・

5月1日に訪れた、可睡斎であります。

前から行きたかったんすよね~

曹洞宗 大本山総持寺の直末寺院であり、この日も雲水さん達が、修行に励んでおられました。

可睡斎の名前の由緒といいますと・・・・

「和尚我を見ること愛児の如し。

故に安心して眠る。

われその親密の情を喜ぶ、和尚、眠るべし」

11代目の住職仙麟等膳(せんりんとうぜん)和尚は、幼い徳川家康とその父を戦乱の中から救い出しかくまいました。

その後、浜松城主になられた徳川家康は、親しく和尚を招いて旧恩を謝し、その席上でコクリコクリと無心にいねむりをする和尚を見て徳川家康はにっこりせられ

「和尚我を見ること愛児の如し。故に安心して眠る。われその親密の情を喜ぶ、和尚、眠るべし」

と申されました。

それ以来仙麟等膳(せんりんとうぜん)和尚は「可睡和尚」と称せられ、後に寺号も東陽軒から「可睡齋」と改められました。また、仙麟等膳和尚の時代、徳川家康公の帰依を受けて、天正11年(1583年)に東海4ケ国(駿河、遠江、三河、伊豆[1部])の僧録司となりました。

だそうであります。

これがかの有名な、出世六の字の穴

この日は流石に空いていましたね・・・しかも朝一番だったからな(笑)

いろんな縁起が、あります。

5月1日に訪れた、可睡斎であります。

前から行きたかったんすよね~

曹洞宗 大本山総持寺の直末寺院であり、この日も雲水さん達が、修行に励んでおられました。

可睡斎の名前の由緒といいますと・・・・

「和尚我を見ること愛児の如し。

故に安心して眠る。

われその親密の情を喜ぶ、和尚、眠るべし」

11代目の住職仙麟等膳(せんりんとうぜん)和尚は、幼い徳川家康とその父を戦乱の中から救い出しかくまいました。

その後、浜松城主になられた徳川家康は、親しく和尚を招いて旧恩を謝し、その席上でコクリコクリと無心にいねむりをする和尚を見て徳川家康はにっこりせられ

「和尚我を見ること愛児の如し。故に安心して眠る。われその親密の情を喜ぶ、和尚、眠るべし」

と申されました。

それ以来仙麟等膳(せんりんとうぜん)和尚は「可睡和尚」と称せられ、後に寺号も東陽軒から「可睡齋」と改められました。また、仙麟等膳和尚の時代、徳川家康公の帰依を受けて、天正11年(1583年)に東海4ケ国(駿河、遠江、三河、伊豆[1部])の僧録司となりました。

だそうであります。

これがかの有名な、出世六の字の穴

この日は流石に空いていましたね・・・しかも朝一番だったからな(笑)

いろんな縁起が、あります。

2011年07月07日

松蔭寺~白隠禅師

平成23年7月7日

修禅寺を後にし、まだ一件・・・最近はまっている白隠禅師のゆかりの地 原の松蔭寺に向かいました・

「駿河には過ぎたるものが二つあり、富士のお山に原の白隠」

禅の大衆化を図り、ついに500年に1人と言われるほどの高僧となり、臨済宗中興の祖と仰がれた有名な方の足跡に触れたかったのです。

御朱印です。和尚さんが丁度出かけてしまう前だったので、運よく頂くことができました。

白隠の印にすこぶる感動です。

和尚さんも、おばさんなんて言ったら失礼なんですが・・・気さくで温かい方々でした。

御朱印を書いていただいている間も どうぞ上に上がりなさい・・・なんて声もかけてもらい

感謝です。

最近の愛読書です。

境内の風景。

白隠禅師のお墓です。

修禅寺を後にし、まだ一件・・・最近はまっている白隠禅師のゆかりの地 原の松蔭寺に向かいました・

「駿河には過ぎたるものが二つあり、富士のお山に原の白隠」

禅の大衆化を図り、ついに500年に1人と言われるほどの高僧となり、臨済宗中興の祖と仰がれた有名な方の足跡に触れたかったのです。

御朱印です。和尚さんが丁度出かけてしまう前だったので、運よく頂くことができました。

白隠の印にすこぶる感動です。

和尚さんも、おばさんなんて言ったら失礼なんですが・・・気さくで温かい方々でした。

御朱印を書いていただいている間も どうぞ上に上がりなさい・・・なんて声もかけてもらい

感謝です。

最近の愛読書です。

境内の風景。

白隠禅師のお墓です。

2011年07月07日

雨中の修禅寺

平成23年7月7日

今宵は七夕ですか?ってセンチメンタルな気分になれない最近の自分が悲しいです・・・

先週来の木金休みで、自分的には土日の感覚なんですよね・・・曜日の感覚が麻痺してるみたい・・・

今日はどうしようかな??雨だし・・・かなり悩んだのですが・・・

午前中は所用があり、午後からの行動と相成りましたが今日は修禅寺に行って見ました。

御朱印です。 弘法大師空海の開創というから、当初は真言宗の密教寺院だったのらしいのですが、その後臨済宗・・・そして現在は曹洞宗と変遷していったようです。

曹洞宗・・・でも御朱印には弘法大師云々・・で、本尊は大日如来・・・禅宗とかけ離れているようですが

あえてそうしてあるようです。

境内の様子です。

一番気になったのは・・・

これはいったい何なんでしょうか? 誰かご存知で無いですか??

いったん修禅寺を離れ、近辺を散策・・・

これが一番印象深かったな(笑)看板猫のモモ子です。

今宵は七夕ですか?ってセンチメンタルな気分になれない最近の自分が悲しいです・・・

先週来の木金休みで、自分的には土日の感覚なんですよね・・・曜日の感覚が麻痺してるみたい・・・

今日はどうしようかな??雨だし・・・かなり悩んだのですが・・・

午前中は所用があり、午後からの行動と相成りましたが今日は修禅寺に行って見ました。

御朱印です。 弘法大師空海の開創というから、当初は真言宗の密教寺院だったのらしいのですが、その後臨済宗・・・そして現在は曹洞宗と変遷していったようです。

曹洞宗・・・でも御朱印には弘法大師云々・・で、本尊は大日如来・・・禅宗とかけ離れているようですが

あえてそうしてあるようです。

境内の様子です。

一番気になったのは・・・

これはいったい何なんでしょうか? 誰かご存知で無いですか??

いったん修禅寺を離れ、近辺を散策・・・

これが一番印象深かったな(笑)看板猫のモモ子です。

2011年06月18日

吐月峰 柴屋寺

平成23年6月18日

ここが、本日のメイン 天柱山 吐月峰 柴屋寺

庭が有名であるというので行ってみる事にしました。

入り口から、いい雰囲気であります。

由緒がこれ・・

まず、受付にて拝観料を払い御朱印も先にお願いしときました。

庭園入り口。

枯山水の庭が待っていた・・・

茶室が見えます・・・

ぼんやり見えるのが天柱山・・・

茶室に入ってみると・・・

侘び寂を感じます・・・

ここは、臨済宗妙心寺派だそうです。建物の中にこっそり書いてありました。

しかし、檀家等を持たない・・なんて言うお寺だったか・・・教えてもらいながら失念してしまいました(笑)

でも、明日又来たい・・・そう思える風雅な庭園でありました。

場所は、駿府匠宿

を横目に見ながら奥に行った所です。

実は、すぐ近くに駿河の霊場があったことが判明・・・残念でならないが、又いくからそのときまで楽しみにしてます。

ここが、本日のメイン 天柱山 吐月峰 柴屋寺

庭が有名であるというので行ってみる事にしました。

入り口から、いい雰囲気であります。

由緒がこれ・・

まず、受付にて拝観料を払い御朱印も先にお願いしときました。

庭園入り口。

枯山水の庭が待っていた・・・

茶室が見えます・・・

ぼんやり見えるのが天柱山・・・

茶室に入ってみると・・・

侘び寂を感じます・・・

ここは、臨済宗妙心寺派だそうです。建物の中にこっそり書いてありました。

しかし、檀家等を持たない・・なんて言うお寺だったか・・・教えてもらいながら失念してしまいました(笑)

でも、明日又来たい・・・そう思える風雅な庭園でありました。

場所は、駿府匠宿

を横目に見ながら奥に行った所です。

実は、すぐ近くに駿河の霊場があったことが判明・・・残念でならないが、又いくからそのときまで楽しみにしてます。

2011年06月10日

北山 重須本門寺

平成23年6月8日

今日は近場も近場、重須本門寺をまたまた訪れました。

正式呼称は 法華本門寺根源

山号 富士山 宗派 日蓮宗 富士五山の一つ 寺格 大本山(霊蹟寺院)

日興上人により開創

近くにこんな立派なお寺があることは、正直幸せであります。

詳細は→ http://park16.wakwak.com/~honmonji/

今回、頂いた御朱印です。

前回は→ http://suzukike.i-ra.jp/e327323.html

これより先は結界・・・

これより先は結界・・・

今回は、本殿の裏側を紹介します。

本化垂迹堂

本化垂迹堂

何か、すこぶる神聖な場所でありました・・・(拝)

重須大神

重須大神

神域に足を踏み入れた緊張感が漂います。

本門寺掘の流れ・・・ くどいようですが 神域・・・ 気が引き締まります。

今日は近場も近場、重須本門寺をまたまた訪れました。

正式呼称は 法華本門寺根源

山号 富士山 宗派 日蓮宗 富士五山の一つ 寺格 大本山(霊蹟寺院)

日興上人により開創

近くにこんな立派なお寺があることは、正直幸せであります。

詳細は→ http://park16.wakwak.com/~honmonji/

今回、頂いた御朱印です。

前回は→ http://suzukike.i-ra.jp/e327323.html

今回は、本殿の裏側を紹介します。

何か、すこぶる神聖な場所でありました・・・(拝)

神域に足を踏み入れた緊張感が漂います。

本門寺掘の流れ・・・ くどいようですが 神域・・・ 気が引き締まります。

2011年05月21日

蒲原宿散策

平成23年5月21日

本日は訳があり寝坊をしてしまった 昨晩の飲みすぎがたたり・・・しかし、飲み放題も考え物だ

昨晩の飲みすぎがたたり・・・しかし、飲み放題も考え物だ 覚えてるのは、生が3杯・ハイボール・ウイスキーのダブル2杯・梅酒・ジントニック・・・あとは覚えてません。

覚えてるのは、生が3杯・ハイボール・ウイスキーのダブル2杯・梅酒・ジントニック・・・あとは覚えてません。

しかし、その後が問題 風呂場で寝てしまい湯船で目を覚ましたころには朝の4時・・・3時間位風呂で寝ていたことになる。なんと言っても手がふやけてしわしわになっていたことには驚きましたが。

風呂場で寝てしまい湯船で目を覚ましたころには朝の4時・・・3時間位風呂で寝ていたことになる。なんと言っても手がふやけてしわしわになっていたことには驚きましたが。

布団に戻り寝ておきたらもう9時になっていた

しまった!!出遅れた!!といってもしょうがないので慌てて御朱印帳抱えて飛び出しました。

向かう先は蒲原に決めていたので、迷いは無かったのですが・・・出遅れが残念です。

まず駿河の霊場をまわろうと竜雲寺さんに向かったのですが、法事をやっている様子なのでさすがに遠慮しました。そして、せっかく来たのだから蒲原宿とやらを見てまわろうと歩き出しました。

そして、数分で東漸寺さんという日蓮宗のお寺に着きました。

頂いた御朱印

お参りを済ませ、御朱印を頂こうと庫裡を尋ねると 今ご飯食べだしたところだよ と苦笑してましたが、何とか書いていただきました。

と苦笑してましたが、何とか書いていただきました。

確かに、12時ちょっと前だし・・・本当にご迷惑をお掛けしました(拝)

以下は蒲原宿の通りすがりの様子を付けておきます。

なまこ壁 白と黒のコントラストが綺麗でした。

旅籠 「和泉屋」 見た感じすごい雰囲気のいいところでした。

本陣跡、和泉屋さんの目のまえです。 これまたいい感じなんだな・・・

一人旅もいいもんですよ。

安藤広重の「蒲原夜之雪」の記念碑。

そうか、東海道五十三次か・・いいですねこれも、吉原も近いし由比もある・・

こんな旅もいいですね

最近甲斐の国ばかりいっていたので、駿河・伊豆・相模・遠江 いけるところにがんがん行きますよ!

本日は訳があり寝坊をしてしまった

昨晩の飲みすぎがたたり・・・しかし、飲み放題も考え物だ

昨晩の飲みすぎがたたり・・・しかし、飲み放題も考え物だ 覚えてるのは、生が3杯・ハイボール・ウイスキーのダブル2杯・梅酒・ジントニック・・・あとは覚えてません。

覚えてるのは、生が3杯・ハイボール・ウイスキーのダブル2杯・梅酒・ジントニック・・・あとは覚えてません。しかし、その後が問題

風呂場で寝てしまい湯船で目を覚ましたころには朝の4時・・・3時間位風呂で寝ていたことになる。なんと言っても手がふやけてしわしわになっていたことには驚きましたが。

風呂場で寝てしまい湯船で目を覚ましたころには朝の4時・・・3時間位風呂で寝ていたことになる。なんと言っても手がふやけてしわしわになっていたことには驚きましたが。布団に戻り寝ておきたらもう9時になっていた

しまった!!出遅れた!!といってもしょうがないので慌てて御朱印帳抱えて飛び出しました。

向かう先は蒲原に決めていたので、迷いは無かったのですが・・・出遅れが残念です。

まず駿河の霊場をまわろうと竜雲寺さんに向かったのですが、法事をやっている様子なのでさすがに遠慮しました。そして、せっかく来たのだから蒲原宿とやらを見てまわろうと歩き出しました。

そして、数分で東漸寺さんという日蓮宗のお寺に着きました。

頂いた御朱印

お参りを済ませ、御朱印を頂こうと庫裡を尋ねると 今ご飯食べだしたところだよ

と苦笑してましたが、何とか書いていただきました。

と苦笑してましたが、何とか書いていただきました。確かに、12時ちょっと前だし・・・本当にご迷惑をお掛けしました(拝)

以下は蒲原宿の通りすがりの様子を付けておきます。

なまこ壁 白と黒のコントラストが綺麗でした。

旅籠 「和泉屋」 見た感じすごい雰囲気のいいところでした。

本陣跡、和泉屋さんの目のまえです。 これまたいい感じなんだな・・・

一人旅もいいもんですよ。

安藤広重の「蒲原夜之雪」の記念碑。

そうか、東海道五十三次か・・いいですねこれも、吉原も近いし由比もある・・

こんな旅もいいですね

最近甲斐の国ばかりいっていたので、駿河・伊豆・相模・遠江 いけるところにがんがん行きますよ!

2011年05月03日

巨鼇山 清見寺

平成23年5月3日

草薙神社を後にし、今度は再度行きたかった清見寺へ・・・

御朱印です。

山門

この眺めが、味があっていい・・・境内の中に東海道線の電車が走るのです。

線路越し外観

本堂です

正直怖かった・・・でも、島崎藤村の「桜の実の熟する時」を呼んでみたいと思います。

早速、楽天ブックス・Amazonで発注しよっと!

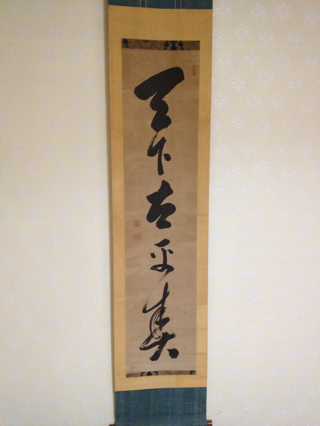

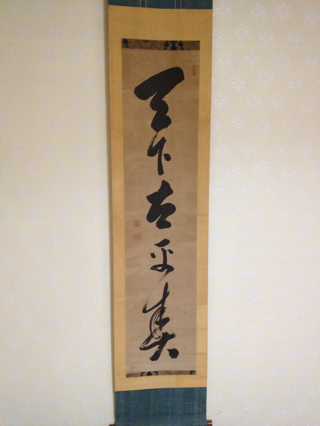

清見寺は臨済宗です。禅はわかるのですが・・・その他の字が・・・

誰か教えてください。

清見寺庭園、実は工事中で・・・ブルーシートが写らないように写真を撮ったのですが、小さいですね。

http://seikenji.com/ 清見寺HP

大きな地図で見る

草薙神社を後にし、今度は再度行きたかった清見寺へ・・・

御朱印です。

山門

この眺めが、味があっていい・・・境内の中に東海道線の電車が走るのです。

線路越し外観

本堂です

正直怖かった・・・でも、島崎藤村の「桜の実の熟する時」を呼んでみたいと思います。

早速、楽天ブックス・Amazonで発注しよっと!

清見寺は臨済宗です。禅はわかるのですが・・・その他の字が・・・

誰か教えてください。

清見寺庭園、実は工事中で・・・ブルーシートが写らないように写真を撮ったのですが、小さいですね。

http://seikenji.com/ 清見寺HP

大きな地図で見る

2011年04月30日

富士山 久遠寺

平成23年4月30日

曽我寺の続きになるのですが。。

なにせ曽我寺まで嫁に送ってもらい、そこから電車で戻ろうと思っていたのですが、曽我八幡宮なるものが近くにあるというので、観てみようと大月線(国道139号線)を渡ってしまいました。

中途半端に土地勘があるせいで、駅から離れる方向に向かったしまったら もう駅に行くのが嫌になりそのまま徒歩の旅に切り替えました 。

。

が!!それが甘かった 確かに大月線を富士宮方面に向かえばよいだけのことですが、それでは味気ないではないですか

確かに大月線を富士宮方面に向かえばよいだけのことですが、それでは味気ないではないですか

とりあえず、何処行こうかな??? そうだ、小泉の久遠寺だ!とおもいたち、西富士道路沿いに行けば着くでしょう。。なんて考えたのが甘かった。普段車で通る分では何気なく行ってしまうのですが、それが歩くとなるとこうも違うかと・・・やっと目的地に到着したのは3時半過ぎ

曽我寺を出発してから2時間もかかってしまった

とりあえず、参拝後の御朱印です。

山門です。

参道

本堂

案内文

今日も大変疲れましたが、充実した一日でした。

確かに車では通り過ぎてしまうかも知れないところも、歩きだと興味がわくと立ち止まりゆっくり観察できました。やはりどこそこに 神様・仏様が多いのだな・・それを自分は今まで手も合わせず感謝もせず、通り過ぎていた・・・ これからは、感性を磨き・・気づき感謝し手を合わそう! 今日の自分が学んだところはこれです!!仕事に通じるかもしれません。

有難う御座いました。

追記

曽我八幡宮の写真

追追記

藤太郎さんへ向かう

久遠寺の参拝が終わり富士宮バイパスを東高方面へむかう。

ただ、自分の甘さから嫁さんに電話をしてしまった。なんと近くに偶然いるとのこと!

その時点で僕の心はポキンと折れてしまった・・・早速迎えに来てもらい、舎弟の手土産を買おうと、我が先輩 老舗 籐太郎さんへ向かいました。以前こちらのブログ http://maruyamakk.i-ra.jp/e332551.html にもアップしてました、揚げ饅頭をサービスで戴きました。写真は買った柏餅と揚げマンです。

曽我寺の続きになるのですが。。

なにせ曽我寺まで嫁に送ってもらい、そこから電車で戻ろうと思っていたのですが、曽我八幡宮なるものが近くにあるというので、観てみようと大月線(国道139号線)を渡ってしまいました。

中途半端に土地勘があるせいで、駅から離れる方向に向かったしまったら もう駅に行くのが嫌になりそのまま徒歩の旅に切り替えました

。

。が!!それが甘かった

確かに大月線を富士宮方面に向かえばよいだけのことですが、それでは味気ないではないですか

確かに大月線を富士宮方面に向かえばよいだけのことですが、それでは味気ないではないですか

とりあえず、何処行こうかな??? そうだ、小泉の久遠寺だ!とおもいたち、西富士道路沿いに行けば着くでしょう。。なんて考えたのが甘かった。普段車で通る分では何気なく行ってしまうのですが、それが歩くとなるとこうも違うかと・・・やっと目的地に到着したのは3時半過ぎ

曽我寺を出発してから2時間もかかってしまった

とりあえず、参拝後の御朱印です。

山門です。

参道

本堂

案内文

今日も大変疲れましたが、充実した一日でした。

確かに車では通り過ぎてしまうかも知れないところも、歩きだと興味がわくと立ち止まりゆっくり観察できました。やはりどこそこに 神様・仏様が多いのだな・・それを自分は今まで手も合わせず感謝もせず、通り過ぎていた・・・ これからは、感性を磨き・・気づき感謝し手を合わそう! 今日の自分が学んだところはこれです!!仕事に通じるかもしれません。

有難う御座いました。

追記

曽我八幡宮の写真

追追記

藤太郎さんへ向かう

久遠寺の参拝が終わり富士宮バイパスを東高方面へむかう。

ただ、自分の甘さから嫁さんに電話をしてしまった。なんと近くに偶然いるとのこと!

その時点で僕の心はポキンと折れてしまった・・・早速迎えに来てもらい、舎弟の手土産を買おうと、我が先輩 老舗 籐太郎さんへ向かいました。以前こちらのブログ http://maruyamakk.i-ra.jp/e332551.html にもアップしてました、揚げ饅頭をサービスで戴きました。写真は買った柏餅と揚げマンです。

2011年04月29日

福寿山 瑞林寺

今日は嫌がる息子を引き連れて、朝からのんびり出かけてみました。

上の娘二人にはあっさり”嫌だ”と断られ・・末息子を公園に連れて行くという名目で

引っ張り出しました。

とらえず、機関車でも見せておけとと入山瀬のの駅の近くのSLを観に・・

さ、寺行くぞ!と言ったら不満な様子・・・

それではと、先日丸山工業さんのブログにあった新幹線を観に・・・

http://maruyamakk.i-ra.jp/e333351.html

吉原の新通町公園です。

おっと、だいぶ寺とは離れてしまった

息子も満足し、目的の瑞林寺へ・・・

なぜ、と言われても・・ネットで見てて行きたくなったからとしか

ここで十二支がどこかに・・・というので、しばらく息子と探してました。

本堂の裏の大願王殿へ

そこに、ヒイラギ(柊)がありました。

なにせ、うちの息子の名前にも”柊”を入れていますので感動です。

信長の首塚の柊とは趣がまた違います。

最後に御朱印を・・・受付に行くと住職さん不在ということで、また、書いたものを

いただきました。

上の娘二人にはあっさり”嫌だ”と断られ・・末息子を公園に連れて行くという名目で

引っ張り出しました。

とらえず、機関車でも見せておけとと入山瀬のの駅の近くのSLを観に・・

さ、寺行くぞ!と言ったら不満な様子・・・

それではと、先日丸山工業さんのブログにあった新幹線を観に・・・

http://maruyamakk.i-ra.jp/e333351.html

吉原の新通町公園です。

おっと、だいぶ寺とは離れてしまった

息子も満足し、目的の瑞林寺へ・・・

なぜ、と言われても・・ネットで見てて行きたくなったからとしか

ここで十二支がどこかに・・・というので、しばらく息子と探してました。

本堂の裏の大願王殿へ

そこに、ヒイラギ(柊)がありました。

なにせ、うちの息子の名前にも”柊”を入れていますので感動です。

信長の首塚の柊とは趣がまた違います。

最後に御朱印を・・・受付に行くと住職さん不在ということで、また、書いたものを

いただきました。

2011年04月19日

大日蓮崋山 興徳寺

2011年4月19日 本日も午後仕事が空いてしまったので・・・(このままでよいのか )お寺巡りの旅に軽トラックに作業着姿で出かけました。

)お寺巡りの旅に軽トラックに作業着姿で出かけました。

当然遠くへはいけないので、やはり地元で・・・と、ネットで検索したら興味深いホームページが・・・富士宮市柚野にある興徳寺という日蓮宗のお寺です。ブログも和尚さんが書いておられ、先日は東北のほうにボランティアに行ってこられたようです。

本堂に参拝し、御朱印を戴こうと玄関を開けると感じのいい女性が出てこられすぐに和尚さんを呼んできていただきました。

5分ばかりお待ちくださいというので、しばし待っている間玄関の隅に興味深い竹細工らしき作品があったので写真におさめていました 御朱印を頂き、これこれホームページを見てきたと言ったら、先に言ってくれれば良かったのにとすごく親しげに話していただき、今は桜は散っちゃったけど菜の花が綺麗ですよ 見ていってくださいとのこと・・・帰りがてら見に行きましたが・・絶景でした!(感動)

御朱印を頂き、これこれホームページを見てきたと言ったら、先に言ってくれれば良かったのにとすごく親しげに話していただき、今は桜は散っちゃったけど菜の花が綺麗ですよ 見ていってくださいとのこと・・・帰りがてら見に行きましたが・・絶景でした!(感動)

とにかく またいつでもきてくださいということなのでまた合間を見て足を運びたいと思います。

私の安全靴

富士山に雲がかかってなければ・・・

)お寺巡りの旅に軽トラックに作業着姿で出かけました。

)お寺巡りの旅に軽トラックに作業着姿で出かけました。当然遠くへはいけないので、やはり地元で・・・と、ネットで検索したら興味深いホームページが・・・富士宮市柚野にある興徳寺という日蓮宗のお寺です。ブログも和尚さんが書いておられ、先日は東北のほうにボランティアに行ってこられたようです。

本堂に参拝し、御朱印を戴こうと玄関を開けると感じのいい女性が出てこられすぐに和尚さんを呼んできていただきました。

5分ばかりお待ちくださいというので、しばし待っている間玄関の隅に興味深い竹細工らしき作品があったので写真におさめていました

御朱印を頂き、これこれホームページを見てきたと言ったら、先に言ってくれれば良かったのにとすごく親しげに話していただき、今は桜は散っちゃったけど菜の花が綺麗ですよ 見ていってくださいとのこと・・・帰りがてら見に行きましたが・・絶景でした!(感動)

御朱印を頂き、これこれホームページを見てきたと言ったら、先に言ってくれれば良かったのにとすごく親しげに話していただき、今は桜は散っちゃったけど菜の花が綺麗ですよ 見ていってくださいとのこと・・・帰りがてら見に行きましたが・・絶景でした!(感動)とにかく またいつでもきてくださいということなのでまた合間を見て足を運びたいと思います。

私の安全靴

富士山に雲がかかってなければ・・・

2011年04月09日

香久山妙法寺

今日は雨でしたが・・・思い立ったように出かけてしまいました。

本当は子供の誕生祝をせねばいけなかったのですが、ばあさんが子供達を連れ出し嫁も不在だったのでちょっとした一人旅でした。

行った先は 毘沙門天 田子の方まで行ってしまった・・・

以前高校のマラソン大会をこの辺でやったんだよな

あのころは若かった

そこでもらった御朱印がこれ。

俺は、痛いところはないけれど・・・痛いのは・・というか寂しいのは髪の毛か(笑)

髪は長い友達のはずなんだが

以下説明分です。御朱印をもらった際にいただきました。

このふくろのなかにお茶が入ってました。

本当は子供の誕生祝をせねばいけなかったのですが、ばあさんが子供達を連れ出し嫁も不在だったのでちょっとした一人旅でした。

行った先は 毘沙門天 田子の方まで行ってしまった・・・

以前高校のマラソン大会をこの辺でやったんだよな

あのころは若かった

そこでもらった御朱印がこれ。

俺は、痛いところはないけれど・・・痛いのは・・というか寂しいのは髪の毛か(笑)

髪は長い友達のはずなんだが

以下説明分です。御朱印をもらった際にいただきました。

このふくろのなかにお茶が入ってました。

2011年04月06日

北山本門寺

今日は、仕事を午前中でしまいにして・・・(しまってる場合ではないんだけど)

近くの北山本門寺に行ってきました。

何十年ぶりだろう??

近くにこんないいところがあるのは幸せです。

仁王門

桜が・・・これからかな身頃は。

今日はこんなところです。

近くの北山本門寺に行ってきました。

何十年ぶりだろう??

近くにこんないいところがあるのは幸せです。

仁王門

桜が・・・これからかな身頃は。

今日はこんなところです。

2011年04月02日

鉄舟寺

平成23年4月2日久能山東照宮の帰りによりました。

もともと、久能寺ともいい久能山にあったとの事であります。

明治になり久能寺も廃寺になってしまったが、山岡鉄舟により再興されたとの事・・・

『晴れてよし曇りてもよし不二の山 もとの姿はかはらさりけり』 いい言葉です。

丁度枝垂桜が満開で綺麗でした(感動) そして・・・<合掌>